얼령수련은 국선도 체계에서 심화 단계, 곧 *통기법(通氣法)*과 *선도법(仙道法)*으로 들어가면서 전개됩니다. 이 과정에서 특히 **진기단법(眞氣丹法)**과 **삼합단법(三合丹法)** 조리단법(造理丹法) 을 수련하게 됩니다.

1. 진기단법(眞氣丹法) – “참된 기(眞氣)를 깨우는 얼령수련”

- 위치: 통기법(通氣法)의 첫 단계.

- 방법: 단전에서 일으킨 기운을 척추(독맥)를 따라 올려 머리(송과체)를 거쳐 다시 단전으로 내리는 소주천(小周天) 방식.

- 특징:

- 숨이 끊기지 않는 *지식(止息)*을 활용하여, 단순 호흡이 아니라 우주 기운과 합일하는 호흡을 이룹니다.

- 이 단계에서 기운은 단순히 몸의 기혈을 돌리는 수준을 넘어서, 얼(精神)과 영(靈魂)을 맑히는 작용을 합니다.

- 얼령적 의미: ‘참된 기(眞氣)’란 우주 근원과 연결된 생명의 기운을 뜻합니다. 이를 통해 수련자는 자신의 기운과 하늘의 얼령을 통합하게 됩니다.

2025.08.20 진기단법 질문 답변

2. 삼합단법(三合丹法) – “천·지·인의 합일”

- 위치: 통기법의 두 번째 단계.

- 방법: 하늘(天), 땅(地), 사람(人)의 기운을 조화롭게 합치는 호흡법.

- 단전의 기운을 끌어올려 상단전(정신), 중단전(기운), **하단전(정)**을 **삼합(三合)**으로 통합시킴.

- 호흡 시 들숨·지식·날숨을 균형 있게 맞추어 우주적 리듬과 일체가 되도록 함.

- 특징:

- 개인의 생명 에너지가 더 이상 개인 차원에 머물지 않고, 자연과 우주의 생명 순환 속으로 들어갑니다.

- 기운의 흐름은 소주천(小周天)을 넘어 대주천(大周天) 수준으로 확장됩니다.

- 얼령적 의미: 삼합단법은 하늘의 얼(靈), 땅의 혼(魂), 사람의 정기신(精氣神)을 하나로 합일하는 수행입니다. 이것이 바로 얼령수련의 핵심으로, 우주 생명과 하나 되는 경지를 지향합니다.

🔑 정리

- 진기단법: 개인의 정기신을 맑히고, 우주적 생명력인 “참된 기(眞氣)”를 받아들이는 단계 → 얼령수련의 개별적 합일.

- 삼합단법: 천·지·인의 기운을 합일시켜 인간과 우주를 하나로 만드는 단계 → 얼령수련의 우주적 합일.

3. 조리단법(造理丹法) – “기(氣)의 정돈과 운용”

- 위치: 통기법의 세 번째 단계.

- 방법: 앞 단계인 진기단법과 삼합단법을 통해 축적된 진기(眞氣)를 몸 전체에 질서 있게 순환시키고, 필요한 부위에 정확히 운용하는 고급 호흡법.

- 기전: 단전에 저장된 기운을 정제하고, 수승화강(水昇火降: 신장의 찬 기운은 위로, 심장의 뜨거운 기운은 아래로)을 통해 음양이 조화를 이루게 함. 이 과정에서 내장의 기능이 강화되고, 장부간의 에너지 순환이 균형을 이룸.

- 특징:

- 조리(造理)의 의미는 ‘조화롭게 만들고 다스린다’는 뜻으로, 자신의 생명 에너지를 자연과 우주의 질서에 맞게 재정렬함.

- 기의 유통이 정교해져 특정 장기나 경락에 집중적으로 기를 운용할 수 있게 됨.

- 무심(無心) 속의 조절력, 즉 자연의 흐름 속에서 기운을 의식적으로 쓰지 않고도 조화롭게 다스리는 경지에 이름.

- 얼령적 의미: 조리단법은 ‘우주 질서의 내면화’ 과정으로, 얼(靈)의 직관적 인도에 따라 기를 사용하며, 기혼정신(氣魂精神)을 삶의 질서로 정착시킵니다. 우주의 이법(理法)과 조화된 기 운용은 영적 통합과 실천의 완성 단계로 이어집니다.

https://youtu.be/erDN6AEj4u0?si=Ur_VEln_uQSaiXjq

🔑 정리

- 진기단법: 개인의 정기신을 맑히고 우주적 생명력인 참된 기(眞氣)를 받아들이는 단계 → 얼령수련의 개별적 합일

- 삼합단법: 천·지·인의 기운을 합일시켜 인간과 우주를 하나로 만드는 단계 → 얼령수련의 우주적 합일

- 조리단법: 수련된 기를 질서 있게 운용하고 조화롭게 다스리는 단계 → 얼령수련의 실천적 완성

♣244.분심법(分心法)

眞氣丹法 수행을 하니 몸 속이 더 환하게 들여다보였다. 하루는 고요히 앉아서 숨쉬기를 하는데 청산의 눈에 자기 몸을 둘러싸고 있는 희뿌연 것이 보였다. 안개나 구름이 뭉친 것 같은데 자세히 보니 청산 자신의 모습과 생김새가 흡사했다.

청산은 깜짝 놀랐다. 수련을 마친 뒤에 스승한테 가서 그것이 무엇인가 여쭤 보았다. 청운도인께서는 그게 바로 청산의 얼령(靈)이라고 하셨다.

청산이 이제는 몸 속 뿐만 아니라 얼(魂)과 靈까지도 볼 수 있게 된 것이었다.

청산이 수련중에 어쩌다 우연히 자신의 얼령(靈體)을 처음 보았을 무렵, 청운도인께서는 청산에게 분심법(分心法)을 가르쳤다. 分心法이란 자신의 얼령을 자기 몸에서 떼어 다른 장소에 놓고 얼령과 함께 수련하는 공부법이다.

"이제부터는 네 얼령과 같이 공부하거라. 얼령은 네 앞에 마주 앉혀 놓고 네가 숨을 들이쉴 때엔 얼령도 들이쉬게 하고, 내쉴 때엔 얼령도 똑같이 내쉬게 해라. 기운을 돌릴 때에도 서로 어긋나지 않게 잘 맞춰서 하여라.

처음엔 얼령의 모습이 잘 안보일게다. 눈으로 보이지 않더라도 얼령이 네 앞에 있다 생각하고 수련해라. 자꾸 하다보면 뚜렷이 보이게 된다"

청산은 이날부터 分心法 수련에 들어갔다. 생각으로 자신의 얼령을 앞에다 앉혀 놓았다. 그렇게 하니 청운도인의 말씀대로 얼령의 모습은 보이지 않았다. 그래서 그저 얼령과 몸 움직임이나 숨쉬기를 맞춘다 상상하며 수련했다.

그런데 얼마쯤 지나자 얼령의 모습이 눈으로 보이기 시작했다. 처음엔 아주 희미하게 사람의 윤곽만 보였다. 윤곽이 점차 선명해지더니 얼마 더 지나자 청산 자신의 모습이 완연했다. 색깔은 머리부터 발끝까지 전체가 희었다.

얼령의 모습은 뚜렷이 나타났으나, 숨쉬기는 일치하지 않을 때가 많았다. 청산은 들이쉬는데 얼령은 내쉬었고, 청산이 내쉴때는 얼령은 들이쉬었다.

청산은 마음을 가다듬고 얼령과 숨을 맞췄다. 자꾸 연습하자 호흡도 일치했다. 호흡이 일치하니 공부가 무척 잘 됐다. 기운덩이가 점점 더 빨리 생겨났다. 진기단법을 처음 배웠을 때는 숨을 아홉번 쉬는 동안 기운을 모은 다음 임독맥을 따라 한번씩 돌리곤 했는데, 그 간격이 점차 줄어들었다.

청산은 얼령의 모습을 갈수록 더 뚜렷하게 볼 수 있었다. 한번은 숨쉬기를 한 다음 기운을 돌리는데 얼령의 몸에 기운이 돌아가는 모습이 보였다. 처음엔 얼령의 기운 덩이가 여러 빛깔로 나타났다.

그러다가 얼마 지나자 거무스름하게 보였고, 나중에는 붉은 빛으로 변했다. 마지막에 가서는 푸른 빛으로 바뀌었다.

얼령의 기운 덩이가 푸른 빛으로 보이자 얼령은 청산이 마음 먹은대로 움직였다. 청산은 얼령을 점점 더 멀리 보내놓고 함께 공부했다.

얼령은 청산이 뜻하는 대로 순식간에 움직일 수 있었다.

얼령이 어디로 가면 그곳의 모습이 청산의 눈에 환히 들어왔다. 그곳에서 나는 온갖 소리들도 들려왔다. 청산 자신이 거기에 있는 것이나 다름없었다.

한데 얼령은 보내는 이의 공력(功力)에 따라 기운이 달라진다. 보내는 이의 功力이 크면 클수록, 얼령의 기운도 커져서 더 멀리 가서 더 많은 일을 할 수 있다. 청산의 공력이 높아지는 그만큼씩 얼령의 출행(出行) 범위도 넓어졌다.

[열린논단] 도교와 불교에 있어서 초월과 변용의 상징 / 김지현

성태(聖胎)를 중심으로

들어가며

서울대 종교학과 교수

어떤 종교에서든지 인간이 범속하고 일상적인 존재에서 이를 초월한 존재로의 변용을 이야기한다. 이는 현세적 욕망과 행복을 중시한다고 이야기되는 중국을 중심으로 한 동아시아의 종교에 있어서도 마찬가지이다. 그러한 인간 변용에 대한 가르침은 교리와 교설 뿐 아니라 다양한 상징과 도상적 표상을 통해 구체적으로 제시되기도 한다. 이 글에서는 명청시대의 독특한 불교 도상을 소개하고, 이를 통해 근세에 있어서 불교와 도교의 교차점에 대해 이야기하고자 한다.

조셉 니담(Joshep Needham)의 『중국의 과학과 문명』에는 나한상을 중심으로 한 명청시대의 불교 도상을 게재되어 있는데, 이는 아라한이 양손으로 배를 열어 복중의 부처의 얼굴, 혹은 갓난아이의 모습을 한 부처를 보여주는 이른바 ‘개심견불(開心見佛)’의 도상이다. 이러한 도상은 명청 시대에 여러가지 제작 예를 볼 수 있다. 먼저 명대에 제작된 것으로 여겨지는 것으로서는 중국 산서성(山西省) 오대산(五臺山) 불광사(佛光寺) 벽화의 오백나한도, 일본에 건너간 범도생(范道生, 1635-1670, 복건성 천주인)이 교토 오바쿠(黄檗)의 만복사(萬福寺)에 만든 십팔나한상을 들 수 있고, 청대에 만들어진 것으로서는 사천성(四川省) 신도시(新都市) 보광사(寶光寺)의 오백나한상, 운남성(雲南省) 곤명(昆明) 공죽사(筇竹寺)의 오백나한상을 들 수 있다. 니담은 이들 도상을 소개하면서 ‘도교 내단의 표상’이라고 소개한 바 있다. 하지만 왜 불교 사찰의 도상들에서 도교 내단의 표상이 나타나고 있는 것인지에 대해서는 별다른 설명이 없다. 도교 내단은 어떤 것이며 그 속에서 갓난아기의 상징은 어떤 의미를 갖는 것이었까.

본 발표에서는 이러한 나한상의 개심견불의 표상이 불교에 있어서 어떤 사상적 배경을 가지고 있으며 어떠한 점에서 도교와 연결되어 있는지 살펴보고자 한다. 아울러 이것을 동아시아에서 나타난 초월과 변용의 상징의 한 양태로 보고, 도교와 불교라는 서로 다른 종교적 배경 속에서 이것이 어떻게 함께 공유되었는지 살펴보고자 한다.

1. 성인론과 성불과 득도의 가능성에 대한 논의

불교와 도교가 추구하는 궁극적 목적이라고 할 만한 것이 있다면 '성불(成佛)'과 '득도(得道)’ 혹은 ‘체도(體道)'일 것이다. 불교가 전래되기 이전, 또 도교가 불교와 대비되는 하나의 종교적 체계로서 정립되기 이전, 중국의 고전적 이상형은 '성인(聖人)'이었다. 그리고 범부와 성인에 대한 논의, 특히 평범한 인간이 성인이 될 수 있는가에 대한 논의는 전국시대(기원전 3세기경)부터 시작된 오래된 철학적 주제였다.

다만 현대인에게 성인이란 초세간적인 saint, 혹은 sage의 번역어 정도로 이해하기 쉽지만, 동아시아의 종교사상사 속에서 성인이 의미하는 바는 매우 중층적이라는 점에 주의해야 한다. 중국고전에서 성인이란 문명과 제도를 창조한 문화영웅으로, 반드시 초세간적인 혹은 초속적인 의미를 가진 것은 아니다. 복희나 여와처럼 신화속에서 반신반수의 초인적 존재로 그려지는 경우도 있지만 대부분의 경우는 초인적인 능력이 있기보다는 인간 중의 하나이며, 기본적으로 정치인으로서 질서를 만들어내고 다스리는 이, 농기술과 편리한 기계를 만들어내는 테크니션이며 우리가 문명인으로서 살아가기 위해 필요한 물질 문명과 함께 공동체의 윤리를 만들고 유지해온 존재이다. 문자와 불의 사용법, 의복과 주거의 제조법, 수렵과 농경술을 처음 정하고 발견하고 가르쳐 준 이들이 바로 중국 신화에서 삼황(三皇)으로 칭송하는 '성인'이다.

왕조가 성립한 이후에는 천자(天子), 즉 역대 왕조의 제왕(帝王)들이 천상의 질서와 지상의 질서를 통치하는 성인으로 이념화되었다. 따라서 성인이란 신정일치의 중국왕조에서 최고 권력자를 지칭하는 것이기도 했던 것이다. 이러한 성인 개념이 세속을 버리고 깨달음의 경지에 오른 자, 초속적인 존재로 변모하기 시작한 것은 바로 불교가 정착하면서부터이다.

또 한가지, 전국시대부터 육조시대까지 중국인들이 초월적 존재로 생각하던 존재 중에 하나로 신선(神仙), 혹은 신인(神人)을 빼놓을 수 없다. 처음 불교가 들어온 후한시기, 부처가 서역의 성인이라기보다는 신인, 혹은 신선과 동일시 되어 설화화되었다는 것도 초기 불교 수용에 있어서 간과해서는 안 될 중요한 사실이다. 그러나 중국인에게 이러한 신선은 단지 그와 만나는 것을 희구했을 뿐, 인간이 신선이 될 수 있다는 생각은 후대에 발전한 생각이다. 불사약을 찾아 사신을 보냈던 진시황(秦始皇; BC259-BC210)도, 여러 방사들의 조언을 듣고 신선술을 추구하던 한무제(漢武帝; BC159-BC87) 시대에도 신선이란 단지 만날 수 있는 존재이지 될 수 있는 존재는 아니었다. 이러한 사고방식은 「양생론養生論」을 저술했던 혜강(嵇康; 223-262)의 시대까지도 변함없었다. 인간이 신선이 될 수 있다는 대담한 논의를 펼치고 그 구체적인 방법론을 제시하기 시작한 것은 포박자抱朴子 갈홍(葛洪; 283-343)에 이르러서이다.

갈홍의 이른바 신선가학론(神仙可學論) 이후 단약의 복용, 송경과 명상 등의 다양한 방법을 통해 신선이 되는 방법을 추구했던 도교가 발전하고, 대승불교가 보급된 4~6세기 육조시대 중국인들의 관심은 인간이 신선과 부처를 포함하여 ‘성인’이 될 수 있는가에 천착했던 것 같다. 어떻게 깨달은 자가 될 것이냐, 어떻게 도와 합일할 것이냐, 이러한 성불과 득도의 가능성에 대한 물음은 필연적으로 그 가능성이 인간에게 내재되어 있느냐 아니냐를 묻는 것이었고, 이러한 물음들은 인간이 본래 선한 것인가, 선함의 가능성을 가지고 있는 것인가를 묻는 중국 고대철학의 오랜 물음과 맞닿아 있기도 한 것이다.

즉 이러한 물음은 인간의 성(性, 본래 가지고 태어난 마음)을 둘러싼 전국시대 이래 중국사상사의 긴 논의와 연결되어 있으며, 이러한 관심의 맥락에서 중국 초기 불교에서 대승불교의 “일체중생 실유불성(一切衆生悉有佛性)”을 선언한 『열반경』의 열렬한 수용, 여래장(如來藏)과 불성(佛性) 사상이 풍미한 이유를 이해할 수 있을 것이다. 또한 도가 가장 비천한 곳, 즉 기왓장이나 똥오줌 속에도 있다고 하는 『장자莊子』(外篇・知北遊)의 언설은 도성(道性)론의 기반으로 자리했고, 특히 『노자』에 대한 주석서들은 ‘도의 성격[道性]’을 ‘스스로 그러함[自然]’으로 정의하며(河上公注) 모든 사물과 존재 속에 도성이 내재함을 이론화했다.

이러한 중국적 사고가 『열반경』이 완역되기 이전에 이미 이찬티카를 포함한 모든 존재의 성불 가능성을 제창하게 했던 하나의 강력한 기반이 되어주었을 것이다. 중국 승려 도생(道生; 355-434)이 5세기 중반 돈무참(曇無讖)에 의해 『열반경』이 완역되기도 전에 『열반경』 전반에 설해진 “一切悉有佛性”을 확대 해석하여 천제(闡提, 이찬티카)의 성불을 주장했던 것은 잘 알려진 사실이다. 또한 일본에서는 9세기경 안넨(安然)에 의해 무정(無情)의 성불, 즉 “초목국토 실개성불(草木国土, 悉皆成佛)”이 주창되었다. 이러한 전개는 동아시아 불교에서만 볼 수 있는 독특한 것이라 할 수 있다.

한편 육조시대 도교에서도 『열반경』을 중심으로 펼쳐진 불성론과 마주하면서 불교적 언설을 차용한 도성론이 구축되었다. 6세기초 도교학자 송문명(宋文明)은 『도덕의연道德義淵』(돈황殘卷)에서 하상공의 노자 주석 “스스로 그러함이란 도성을 말한다(自然道性)”라는 구절에 대해 “이는 도성이 청허자연을 본체로 하고, 모든 생물이 각각 도성을 나누어 받았음을 논한 것이다. 먼저 현묘한 하나의 기를 품수받아 정신이 만들어지고, 그 다음 천명을 받아 그 몸뚱이가 만들어지는 것이다. (論道性以清虛自然爲體,一切含識有各有其分. 先稟妙一之氣以成其神, 次受天命以生其身)”라고 설명했다. 6-7세기경 성립된 도교 경전 『洞玄靈寶本相運度劫期經』에서는 “一切衆生, 皆有道性”이라는 문구가 보이며, 당초 도사 번사정(潘師正; 586-684)은 고종(628-683)과의 문답에서 “一切有形, 皆含道性”(『道門經法相承次序』)이라 말하고 있다. 이러한 도교측의 도성론은 『도교의추道教義樞』卷八, 「도성의道性義」편에 집약되어있다.

이러한 불성론과 도성론의 전개가 앞서 소개한 독특한 도상적 표현의 사상적 기반이 되어 주었을 것은 자명한 일이나, 배를 가르고 아기를 꺼내보이는 그로테스크할 만큼 구체적인 묘사의 직접적인 기원이 되어주지는 않았을 것이다. 이러한 도상적 표현의 기반은 좀 더 후대의 대담한 사상적 융합과 실험을 기다려야 한다.

2. 개심견불(개복현불) 도상의 원류

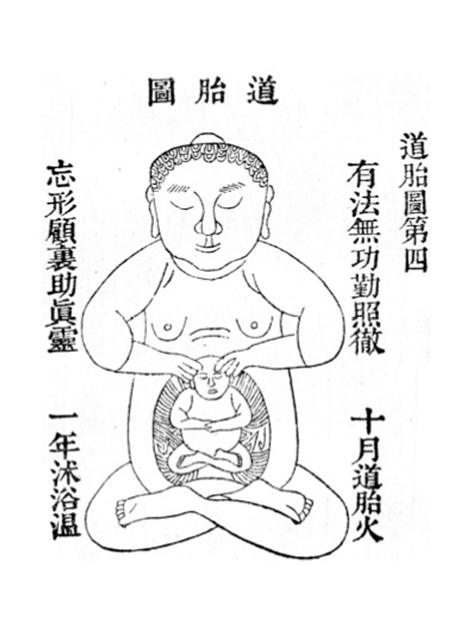

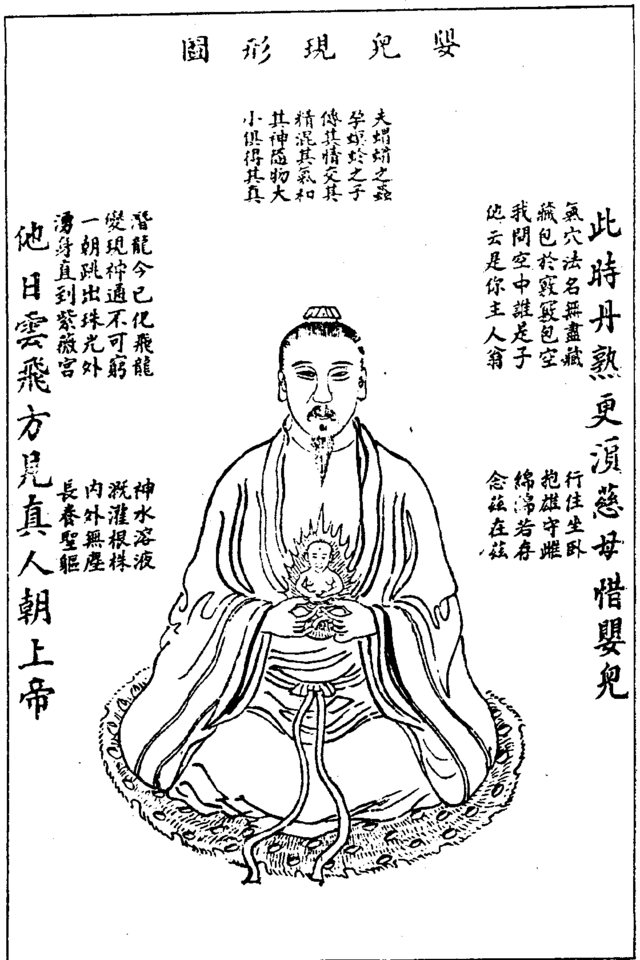

명청시대의 나한상에서 보이는 개심견불 (그러나 실제로는 개복현불開腹見佛)의 표상은 구체적으로는 삼교일치의 입장에서 쓰여진 양생수련서가 널리 읽혀지던 근세의 종교 문화속에서 태어난 것이다. 결론을 앞서 말하자면 이들 도상표현과 직접적으로 관련이 있는 문헌은 명말에 유행한 『성명규지性命圭旨』의 「영아현형도嬰児現形圖」, 그리고 청대의 승려 유화양(柳華陽; 1735-1799)의 『혜명경慧命經』에 수록된 「도태도道胎圖」를 들 수 있다.

여기서는 이들 도상이 어떠한 의미를 가지고 있는지 살펴보고 이러한 도상 성립의 배경이 되는 사상적 연원을 도교와 불교 양쪽에서 찾아보고자 한다. 도교 쪽에서는 인간에 내재된 신선의 가능성의 표상으로서 영아와 성태를 이야기했던 내단 사상을 살펴볼 것이고, 불교 쪽에서는 성불 가능성과 수도의 단계론을 설했던 불전의 해석사를 간략히 살펴볼 것이다.

(1) 『성명규지』의 영아현형도

『성명규지』는 대략 15세기 중반 경에 성립되었을 것으로 추정되는데 현재 남아있는 가장 오래된 판본은 만력의 출판붐을 타고 1615년 출판된 판본이다. 이 책은 “윤진인의 고제(尹眞人高弟)”가 서술했다고 전해지나 저자에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 다만 그 출판 양태나 현재 남아있는 전적들의 분포를 볼 때 명청시대의 중국, 조선, 에도까지 널리 보급되고 읽혔으니 그 영향력은 막대했다고 할 수 있으며, 그 속에 실린 도해들은 출처가 밝혀지지 않은 채 게재되긴 했지만 윌리암 빌헬름과 칼 융의 『태을금화종지』 영역본에 실려 서양에도 널리 알려졌다.

이들 텍스트를 이해할 때, 내단이 송원이후 명청시대에 있어서 더 이상 도교라는 종교문화에 국한된 것이 아니라 중국의 정신 문화를 이해하는데 필수적인 것이 되었다는 점에 유의해야 한다. 『성명규지』는 가장 첫장에 그려진 부처와 노자, 공자의 삼성도(三聖圖)가 웅변하듯 삼교합일의 입장에서 심신 양면의 수련과 변화를 추구하는 텍스트로, 그 목적은 ‘성선성불(成仙成佛)’에 있으며 24가지 설(說)과 55가지 도(圖)로 이루어져 있다. 이들 도해는 모두 도교의 내단이론과 승선의 프로세스를 기반으로 그려진 것인데, 그 속에서 도교의 ‘연성(練性)’은 유교의 ‘존심양성(存心養性)’, 불교의 ‘견성(見性)’과 상통하는 것으로 이해되었다.

이러한 성선성불의 프로세스는 『성명규지』(元集)에 9단계로 요약되며 ‘구전환단지공(九轉還丹之功)’이란 단법의 상징적인 이름으로 불리고 있다.

其一曰∶涵養本原, 救護命寶. (근원을 길러 생명의 보매를 구하고 지키는 것)

其二曰∶安神祖竅, 翕聚先天. (정신을 조규에 안정시키고 선천의 기를 모으는 것)

其三曰∶蟄藏氣穴, 衆妙歸根. (기혈에 넣어두고 모든 신묘함을 근원으로 되돌리는 것)

其四曰∶天人合發, 采藥歸壺. (하늘과 사람이 함께 발동할 때 약을 캐어 단지 속에 되돌리는 것)

其五曰∶乾坤交媾, 去礦留金. (건과 곤이 교합하여 불순물을 제거하고 순금만을 남기는 것)

其六曰∶靈丹入鼎, 長養聖胎. (영묘한 단을 솥에 넣고 성태를 길러 키우는 것)

其七曰∶嬰兒現形, 出離苦海. (영아가 모습을 드러내고 괴로움의 바다에서 벗어나는 것)

其八曰∶移神入院, 端拱冥心. (신을 안으로 옮겨 들이고 가만히 앉아 무심의 상태가 되는 것)

其九曰∶本體虛空, 超出三界. (본체인 허공으로 돌아가 삼계를 초탈하는 것)

이 중 여섯 번째가 “영단입정, 장양성태,” 일곱 번째 단계가 “영아현형, 출리고해”로 노래되고 있다. 즉 『성명규지』에서 성선과 성불의 가능성은 ‘성태’로, 아기신선과 아기부처의 표상은 ‘영아’로 집약되어 있는 것이다. 「영아현형도(嬰児現形圖)」는 남자 수행자가 자신의 복부를 열어 태중의 아기를 보여주고 있는 그림이다. 그 설명을 좀 더 살펴보면 다음과 같다.

앞서 화후(불조절)가 충족되면 성태가 완성되고, 마치 과일이 익는 것처럼 반드시 아기가 태어나니 열달이 지나면 아기집을 벗고 나온다. 석가는 이를 ‘법신(진리의 몸)’이라 하고 ‘실상(참된 모습)’이라 하며, 도교에서는 이를 ‘적자’라고 하고 또한 ‘영아’라고 한다.

前面火候已足, 聖胎已圓, 若果之必熟, 兒之必生, 彌歷十月, 脫出其胞. 釋氏以此謂之法身, 又曰實相. 玄門以此謂之赤子, 又曰嬰兒. (『性命圭旨』貞集)

‘영아’는 도교의 심볼리즘 속에서 도와 합일한 상태, 즉 득도의 표상으로 여겨져 오던 것인데 이것이 불교의 ‘법신’ 및 ‘실상’과 동일시되고 있는 것이다. 이와 관련되어 다양하게 인용된 문장들을 살펴보면 이들 표상이 송원대의 내단학에 기원하고 있음을 잘 알 수 있다.

진희이[陳摶, 북송]가 이르길, 아득하게 아무 종적없이 단방에 돌아가 현묘한 기관속에 침잠하여 성태를 맺으리. (중략)

장자양[張紫陽, 張伯端; 987-1082]이 이르길, 영아는 한조각 진기를 품었으니 열 달이 지나면 태아가 완전해지고 성인의 기틀[聖基]을 다지는 단계로 들어간다.

여순양[呂純陽, 呂洞賓]이 이르길, 하늘이 하나를 낳고 삼재로 변화하니 음양이 교감하여 성태를 맺는다.

장자양이 이르길, 서로 삼키고 서로 마시며 오히려 서로 친해지니 비로소 남자도 아기를 가질 수 있는 몸임을 깨닫는다. (중략)

종리옹[鍾離權]이 이르길, 태 속에 영아가 만들어지면 조심스레 덥히고 기르는 공을 들여야한다.

진니환[陳泥丸, 陳楠, 남송)이 이르길, 남아가 회임한 아기가 바로 태선이니 섬광이 칠흙같은 어둠 속에 둥그렇게 빛날 뿐이다. 하늘의 기틀을 빼앗아 참된 조화를 이루니, 몸 속에 저절로 옥청천이 있네.

陳希夷云, 邈無蹤跡歸丹房, 潛有機關結聖胎.(中略)

張紫陽云, 嬰兒是一含眞炁, 十月胎圓入聖基.

呂純陽云, 天生一物變三才, 交感陰陽結聖胎.(中略)

張紫陽云, 相吞相咽卻相親, 始覺男兒有孕身.

鐘離翁云, 胎內嬰兒就, 勤加溫養功.

陳泥丸云, 男兒懷孕是胎仙, 只爲蟾光夜夜圓. 奪得天機眞造化, 身中自有玉清天. (『性命圭旨』利集)

『성명규지』는 이러한 내단의 프로세스와 동일한 가르침으로 『능엄경』의 십주(十住)를 들고 있다.

불교가 사람들에게 가르쳐 준 것도 역시 이에서 벗어나지 않는다. 『능엄경』에서 말한 것과 같이, “행위가 부처와 동일하니 부처의 기운을 받는다. 그것은 마치 중음신(中陰身; 아직 태속에 들어가지 못한 몸)이 스스로 부모를 구하면 그 신실함이 비밀스럽게 통하여 여래의 씨앗에 들어가는 것과 같으니, 이를 생귀주(생명의 존귀함을 받는 단계)라 한다. 이미 도태 속에 유영하고 있으니 친히 깨달음의 결과를 받든다. 태가 완성되면 사람 모습으로서 부족함이 없는 것과 같으니, 이를 방편구족주(방편이 모두 갖춰진 단계)라 한다. 용모도 부처와 같고 마음 역시 그러하니, 이를 정심주(바른 마음을 갖춘 단계)라고 한다. 몸과 마음이 함께 완성되어 하루하루 자라나니, 이를 불퇴주(물러남이 없는 단계)라 한다. 열가지 몸의 영묘한 모습이 한 때에 모두 갖추어지니, 이를 동진주(참된 아이가 된 단계)라 한다. 몸이 완성되어 태를 벗고 나오니 친히 아기부처가 된다. 이를 법왕자주(진리의 왕자가 된 단계)라 한다. 성인으로서 자신을 드러내면 일국의 대왕이 여러 나랏일을 태자에게 나누어 맡기고, 저 카트리야 왕세자가 장성하여 관정의 예를 받는 것과 같으니, 이를 관정주(머리에 관을 쓴 단계)라 한다.

여래의 씨앗에 들어갔다는 것은 무엇인가? 이는 종성을 여래의 씨앗으로 보는 것으로서, 스스로 조화를 일으켜 여래가 되었다는 것이다. 따라서 이를 ‘도태’라 하고 ‘각윤’(覺胤: 깨달음의 결과)이라 하는 것이다. 이것이 어미가 낳는 아기와 도교(현문)의 태선과 무엇이 다르겠는가? “몸이 완성되어 태를 벗어나 친히 아기부처가 되었다”고 하는데 이르면 (여동빈이 말한) “진인이 출현하니 대신통이로다. 이로부터 천선이 되니 경하할 만한 일”이 아니고 무엇이겠는가?

至于釋教教人, 亦不外此. 如『楞嚴經』曰, “行與佛同, 受佛氣分, 如中陰身, 自求父母, 陰信冥通, 入如來種, 名生貴住; 既游道胎, 親奉覺胤, 如胎已成, 人相不缺, 名方便具足住; 容貌如佛, 心相亦同, 名正心住; 身心合成, 日益增長, 名不退住; 十身靈相, 一時俱足, 名童真住; 形成出胎, 親爲佛子, 名法王子住; 表以成人, 如國大王, 以諸國事, 分委太子, 彼剎利王世子長成, 陳列灌頂, 名冠頂住.” 夫入如來種者, 以種性而爲如來之種子, 以自造化如來也, 故曰“道胎”, 又曰“覺胤”, 其與婦人之胤兒, 玄門之胎仙, 亦何以異?及至“形成出胎, 親爲佛子,” 豈不是“真人出現大神通, 從此天仙可相賀”耶?(『性命圭旨』利集)

보살에서 부처가 되는 단계에 대한 언설들은 지론(地論)의 유행이나 중국선술불전, 화엄학의 발전에서 보듯 중국 불교에서 매우 중요한 위치를 차지하는 문제였다. 이에 대해서는 후술하겠지만, 이러한 보살지의 문제는 오랜 기간 중국인들의 마음에 자리하면서 신선이 되는 과정을 밝힌 내단학과 함께 이해되기 시작한 것이다.

중요한 사실은 『성명규지』의 독자층이 단지 도사나 서민층이 아니라, 서문을 쓴 추원표(鄒元標; 1551-1624)가 대변하듯, 고반룡(高攀龍; 1562-1626)이 이끌었던 명대 주자학의 모범 동림서원(東林書院)의 멤버들이었으며, 이 텍스트가 문인들의 심신 수양법으로 실천되었다는 점이다. 명청시대 문인들과 종교인들은 이들 상징을 인간 초월과 변용의 표상으로 읽어온 것이며 그 저변에는 불교와 도교의 일치를 시도했던 송원시대 내단학의 흐름이 있는 것이다.

(2) 『혜명경』의 도태도

유화양(柳華陽, 1735-1799)의 『혜명경』은 『성명규지』의 내용과 공통된 요소를 가지고 있다. 특기할 사항은 유화양이 출가한 승려라는 사실이다. 흥미로운 것은 그가 오수양(伍守陽; 1573-1644?)의 내단설을 불가 수련의 방법론으로 받아들여 『능엄경』과 『화엄경』, 『육조단경』을 기반으로 내단설을 융합시키고 있다는 점이다. 유화양은 혜명에 대해 다음과 같이 설명하며 그 기본적인 입장이 역시 삼교합일에 있음을 밝히고 있다.

혜명이란 석가여래가 처음 사람들에게 가르치셨던 이름을 취한 것이다. 이는 서방의 범어로서 중국사람에 있어서는 ‘본원(本源)’이라 하며 유자들은 이를 ‘선천의 기(先天炁)’라 말한다. 이는 부처가 되는 수련의 방편이고, 조사가 되는 수단이며, 맹자가 말한 ‘호연지기를 잘 기르는’ 방법이다. 慧命者, 乃如來當初所取以示人之名也. 是西方之梵語, 中華人之本源, 儒謂之先天炁也. 是修佛之舟梯, 作祖之權柄, 即孟子所謂善養浩然之炁者, 是也.

(「集說慧命經」)

유화양은 홍도 (현재의 강서성 남창) 지방 사람으로 어려서 불교를 좋아하여 절에 들어가 깨달음을 얻었다. 수련을 위해서 선생이 필요하다는 것을 깨달았으나 좋은 선생을 만나지 못했다. 그러다가 오수양의 도를 만나게 되어 비밀스런 뜻을 전수받고 혜명의 도를 알게 되었다. 그러나 이는 곧 자기 자신이 본래 가지고 있던 것임을 깨달았으며, 후에 호운(壺雲)노사를 만나 수도에 정진하고, 그 가르침들을 책으로 엮어 『혜명경』이라 명명했다.

그는 도를 구하는 이들이 선어록을 숭상하지만 어록중에는 진실된 말도 있지만 망령된 말도 있다고 하면서, 하학(下學)들이 여래 혜명의 길은 모르고 선어록의 상투어들만 입에 달고서 결국 하우(下愚)가 되어 또 선어록을 전수해간다고 비판한다. 그는 여러 경전들을 읽어가며 오수양의 가르침과 일치하는 것으로서 『능엄경』, 『화엄경』, 『육조단경』 만이 진실된 말을 담고 있으며, 선사어록이나 화상어록 등은 망령된 말을 담고 있다고 여겼고, 수련의 도는 실어가 아니면 그 참된 뜻을 헤아릴 수 없으며 진실된 말이 아니면 허망을 피할 수가 없다고 단언한다.

유화양은 「도태도」가 『능엄경』에 원래 존재하던 오의를 나타낸 것인데, 속승들이 이를 알지 못하여 이 그림이 전해지지 못했다고 하며, 이를 통해 “여래(의 가르침)에 도태(道胎)가 있고 진실된 공부가 있음을 알 수 있을 것”이라고 말한다. 그렇다면 도태가 대체 무엇인가.

태라는 것은 형상이 있거나 어떤 다른 것이 이를 이루는 것이 아니라, 실은 우리 자신의 신[神]과 기[炁]를 말하는 것이다. 먼저 신이 기 속에 들어가고 후에 기가 신을 감싸고, 신과 기가 결합하여 의식이 움직임 없이 고요해지는데, 이것이 이른바 ‘태’이다. 또한 (순화된) 기가 응결한 뒤에 신이 영명해지니, 이것이 『능엄경』에서 말하는 “친히 깨달음의 결과를 받든다”는 것이고, 두 가지 기가 서로서로를 기르니, “하루하루 자란다”고 하는 것이며, 기가 충만하고 태가 완전해지면 정수리에서 나오니, 이른바 “몸이 만들어지면 태에서 나오니, 친히 아기부처가 된다”고 하는 것이다.

蓋胎者, 非有形有像而別物可以成之, 實則我之神炁也. 先以神入乎其炁, 後炁來包乎其神, 神炁結而意則寂然不動, 所謂胎矣. 且炁凝而後神靈, 故經曰, 親奉覺應; 二炁培養, 故曰, 日益增長; 炁足胎圓, 從頂而出, 所謂形成出胎, 親爲佛子者矣. (「道胎圖」)

즉 『혜명경』에서 ‘도태’란 인간의 정신과 원기가 결합하여 의식이 부동의 고요를 찾는 열반삼매의 상태를 비유한 것이라 할 수 있다. 그렇다면 유화양이 말하는 『능엄경』에 원래 존재한다는 ‘도태’란 어떤 것일까. 이는 앞서 『성명규지』에서 인용된 부분, 즉 석가여래가 아난에게 설명한 보살이 갖추어야할 열가지 마음가짐[十心, 十住]으로 이야기 된다. 이는 수도자의 마음 상태를 태아가 형성되어 아기로 태어나 성인이 되는 과정에 빗댄 것이다.

도태는 그러한 열가지 마음 상태 중 다섯 번째 단계, 즉 방편구족주의 “이미 도태에서 유영하고 있으니 친히 깨달음의 결과를 받든다. 태가 완성되면 사람 모습으로 부족함이 없는 것과 같다”는 구절에 보인다. 또한 유화양이 인용한 다른 『능엄경』의 구절은 일곱 번째 불퇴주, “몸과 마음이 함께 완성되어 하루하루 자라난다”, 그리고 아홉 번째 법왕자주, “몸이 완성되어 태를 벗고 나오니 친히 아기부처가 된다”는 부분이다(T19, 142b).

『혜명경』은 이러한 『능엄경』의 도태를 『성명규지』의 「영아현형도」와 유사한 형태로, 다만나체로 수행하는 불보살의 모습으로 표현하고 있으며 역시 복중의 아기부처를 열어 보여주는 그림으로 그려내고 있다. 『능엄경』의 이미지는 「출태도(出胎圖)」에서도 시각적으로 표현되고 있다. 이 그림은 여래의 백호에서 발산된 빛 속에서 연꽃이 나타나고, 다시 작은 부처가 그 연화보좌에 앉아 있는 모습을 그린 것인데, 이는 능염경에서 여래가 이러한 신이한 현상을 보이며 신주를 설하는 장면을 취한 것이다. 그림 형식은 『성명규지』의 「단공명심도(端拱冥心圖)」와 「양신출현도(陽神出現圖)」를 복합해 놓은 도상인데, 이 그림을 『혜명경』은 “양신의 출현(陽神之出)”으로 해석하고 있다.

능언경의 주문에서 말하기를, “이 때 세존이 육호에서 온갖 보배로운 빛을 내시니, 빛 속에서 천개의 꽃잎이 있는 연화가 생겨났고, (화신으로서의) 여래가 그 보화 속에 앉아 정수리에서 시방으로 온갖 보배로운 빛을 내시어 두루두루 비추시니, 대중들이 우러러 보았고 방광여래는 신주를 설하셨다”고 했는데, 이것이 바로 양신의 출현이다.

『楞嚴』咒曰, “爾時世尊, 從肉髻中湧百寶光, 光中湧出千葉寶蓮, 有化如來坐寶花中, 頂放十道百寶光明, 皆徧示, 大衆仰觀, 放光如來宣說神咒”者, 即“陽神之出”也.

(※능엄경 원문은 다음과 같다. 『楞嚴經』卷一(T19, 106c) 于時世尊頂放百寶無畏光明, 光中出生千葉寶蓮, 有佛化身結跏趺坐, 宣説神呪; 卷七(T19, 133c) 爾時世尊從肉髻中涌百寶光, 光中涌出千葉寶蓮, 有化如來坐寶華中, 頂放十道百寶光明, 一一光明, 皆遍示現十恒河沙金剛密跡, ・・・大衆仰觀, 畏愛兼抱, 求佛恃怙, 一心聽佛, 無見頂相放光如來, 宣説神呪.)

이상에서 보았듯이 『혜명경』의 「도태도」, 『성명규지』의 「영아현형도」의 사상적 배경을 찾아가면, 삼교일치 혹은 선불동원의 입장에서 저술된 내단설과 중국불교의 수도단계론과 만나게 된다. 다음에서는 도교에서 ‘성태’와 ‘영아’의 상징이 가진 의미와 내단 사상의 전개에 대해 살펴보고 마지막으로 불전에서 ‘성태’가 어떻게 이야기 되었는지를 살펴보도록 하겠다.

2. 영아의 상징과 내단

성태와 영아의 상징은 도교사에서 그 근원을 찾아가면 『노자』의 ‘적자赤子’, ‘영아’ 그리고 육조시대 도경에 나타난 ‘태선胎仙’으로 거슬러 올라간다.

『노자』에서 영아는 “혼백을 지니면서도 하나되어 (심신을) 분리시키지 않을 수 있겠는가. 기에 집중하고 부드러움을 유지하여 영아와 같은 상태가 될 수 있겠는가 (載營魄抱一, 能無離乎. 專氣致柔, 能嬰兒乎)”(제10장), “남성(적인 강함)을 알면서도 여성(적인 부드러움)을 지킨다면 세상을 담는 골짜기가 된다. 세상의 골짜기가 되면 항상된 (무위의) 덕이 떠나지 않고 영아로 돌아간다 (知其雄, 守其雌, 爲天下谿. 爲天下谿, 常德不離, 復歸於嬰兒)”(제28장)는 구절에서 보이는데 모두 작위하지 않는 도와 하나가 된 이상적인 인간의 모습을 비유하고 있다. 또한 영아와 같은 의미를 가진 ‘적자’는 “깊이 (무위의) 덕을 품은 사람은 갓난아기(적자)와 같다 (含德之厚, 比於赤子)”(제55장)에서 보이는데, 이 역시 도가의 궁극적인 이상인 무위 자연의 도를 체득한 상태를 나타내는 비유적 표현이다.

재미있는 것은 이후 도교사의 전개에 있어서 이러한 갓난아기, 젖먹이의 비유가 구체적으로 형상화되어 명상의 대상이 되고, 여러 경전에 도상적 표현으로 등장하게 되었다는 점이다. 4세기의 계시문헌으로 성립한 상청경류에서는 수행자의 단전 속에서 태어나는 태선(胎仙)이 강조되며(『黃庭内景經』), 체내의 기와 신이 결합하여 만들어지는 궁극적인 자아, ‘제일(帝一)’이라는 신개념이 등장하는데(『大洞眞經』), 이들 모두 갓난아기의 형태로 표상되었다. 내단설이 대두하면서는 이러한 영아는 체내에서 합성되는 금단의 상징으로 여러 도교 서적의 도해 속에 사용되었다.

내단설의 대두는 도교사의 관점에서 중국의 중세와 근세를 구분하는 큰 변화의 하나로 설명될 수 있다. 당송변혁기를 거치면서 사회구조가 바뀌고 국가에서 지원되던 도관시스템 역시 약화되었는데, 내단설은 도교가 이렇게 변화된 사회구조와 새로운 신도층(상인과 사대부 계층)에 적응하면서 유행한 것이라 할 수 있다. 따라서 내단서는 기존의 도관시스템에서 입문한 도사들에게만 비전되던 도경들과 달리 도사에 국한되지 않고 문인들 사이에 널리 읽혔으며 송대 이후 출판기술의 발전과 함께 동아시아 각국에까지 보급되어 널리 읽히고 실천될 수 있었다.

내단설이 태동한 동인은 외단(外丹)의 발달과 쇠퇴에 있다. 외단이란 앞서 본 포박자 갈홍이 인간이 신선이 될 수 있는 구체적인 방법으로 제시한 것이었다. 오랫동안 외단이라는 말은 존재하지 않았고, 금단(金丹)으로 불렸다. 시들어 사라지는 약초를 사용한 치료약들은 단지 병을 고칠 수 있을 뿐 죽음을 면할 수는 없으며 영속적으로 존재하는 광물이야말로 인간의 육체에 영원성을 가져다 줄 수 있는 것으로 여겼으니, 금단은 바로 신비한 광물의 합성을 통해 얻어지는 것이었다. 당 황실은 이러한 금단 제조를 위한 지원을 아끼지 않았고 그와 함께 연단의 프로세스와 언설은 다양하고 복잡해졌지만, 그 과정은 대체로 대극적인 성질을 가진 두 광물, 즉 ‘수은[汞=龍]’과 ‘납[鉛=虎]’을 ‘화로와 솥[爐鼎]’에 넣고 불을 떼서[火候] 두 광물의 합성체[黃芽]를 승화시켜 금단을 얻는 것이었다.

금단 제조의 이면에 인체 내에서 금단을 얻을 수 있다는 사고방식은 병행하여 존재했고, 그에 따른 명상과 신체기법들도 실천되었으나, 본격적으로 내단설이 유행한 것은 금단의 제조에 대한 황실의 지원이 끊기게 되면서 부터이다(북송 1068년경). 이러한 외부적 요인 이외에 사상적 동인으로서는, 도교의 일체경인 삼동경 시스템에서 주류를 이루지 못했던 고전 『주역참동계周易參同契』의 재발견과 『주역』을 근거로 한 도교우주론의 재해석을 들 수 있다.

송대이후 내단학의 계보를 흔히 불교의 선종과 유사하게 남종과 북종으로 나누곤 하는데, 북종은 왕중양(王重陽; 1112-1170)의 전진교 내단설을 주로 지칭하며, 남종은 『오진편悟眞篇』을 저술한 장백단을 필두로 강남 지역에서 활약한 인물들(석태石泰, 설도광薛道光, 진남陳楠, 백옥섬白玉蟾, 팽사彭耜등)을 중심으로 계보화되었다. 그러나 사실 양종의 내단설은 모두 오대말 북송기에 유행한 『주역참동계』와 『종려전도집鍾呂傳道集』의 내용을 서로 공유하고 있었으며, 양쪽 모두 선불교와 도교의 일치를 주장하는 입장이 강했다. 특히 송대 이후 도교 내단설은 성리학의 영향을 받아 인간의 정신성[神]을 인간 내면의 본성[性]에, 기질의 측면[氣]을 타고난 육체적 특징[命]에 배당하게 되었다. 정좌(靜坐)가 성공(性功)이라면 육체의 불사를 추구하는 것은 명공(命功)으로 여겨 이 두 가지의 종합, 즉 성명쌍수(性命雙修)가 이론화되었다.

『주역참동계』를 기반으로 『종려전도집』의 내단설을 도식화하자면, 수은과 납대신에 체내의 수화(水火), 즉 신장의 원기[水中氣]와 심장의 혈액[火中液]을 역의 감(坎☵)괘와 리(離☲)괘에 빗대어 신장에서 진양(眞陽)의 기를 추출하고 심장의 진음(眞陰)을 대체하여 단전을 화로와 솥으로 삼아 이 둘의 결합체를 얻어 승화시켜가는 과정으로 그려진다. 성태는 바로 음양의 기가 결합하여 생긴 새로운 생명, 신선이 될 태아이다. 이를 잘 길러 승화시킨 양신(순수한 양의 정신)은 육체를 초월하여 생겨난 자기 자신이며 이것이 그대로 하늘로 승천하여 초월적인 존재, 즉 신선(천선)이 된다는 것이다. 『종려전도집』의 다음 구절은 이러한 내단 프로세스를 잘 표현해주고 있다.

내단의 약재는 심장과 신장에서 나오니 이는 사람이라면 누구나 가지고 있는 것이다. 내단의 약재는 본래 천지간에 존재하는 것이고, 하늘과 땅 사이에서 언제나 볼 수 있는 것이다. 화후(불조절)는 일월이 왕래하는 수를 말하니, 그 수행은 마땅히 부부가 교합하는 것을 본따야 한다. (부부가 교합하면 태아가 생겨나듯) 성태가 이루어지면 진기가 생겨난다. 기 속에 기가 있으니 마치 용이 여의주를 기르는 것과 같이하면, 대약이 완성되고 양신이 출현한다. 양신은 바로 우리 자신의 몸 밖에 존재하는 몸이며, 마치 매미가 허물을 벗듯 출현하는 것이다. 內丹之藥材, 出於心腎, 是人皆有矣. 內丹之藥材, 本在天地, 天地常日得見也. ・・・火候日月往復之數, 修合効夫婦交接之宜, 聖胎就而眞氣生. 氣中有氣, 如龍養珠, 大藥成而陽神出. 身外有身, 似蟬脫蛻.(「論丹藥」)

신선이란 ・・・납에서 진음을 추출하여 수은의 진양에 더해[추연첨공] 순수한 금의 정기를 두정에서 제련하고[금정연정], 거기서 나온 옥액환단으로 육체를 연화하여 기의 상태로 변화시킨다[연형성기]. 오장에서 승화된 오기가 머리위 천궁에 조알하고[오기조원] 삼양의 기가 두정에 모이면, 공이 가득차 육체를 잊고 태선이 저절로 생겨나며, 음이 소진되고 양이 순화되어 몸 밖에 몸이 생겨나니[신외유신], 물질세계를 벗어나 승선하며, 범속을 초월하여 성인의 경지에 들어간다[초범입성].

神仙者, ・・・抽鉛添汞, 而金精鍊頂, 玉液還丹, 鍊形成氣, 而五氣朝元, 三陽聚頂, 功滿忘形, 胎仙自化, 陰盡陽純, 身外有身, 脱質升仙, 超凡入聖. (「論眞仙」)

사실, 『종려전도집』의 신선론은 단계설을 포함하고 있어 인선人仙, 지선地仙, 천선天仙의 단계로 나뉜다. 인선은 삶을 안락하게 하고 수명을 늘리는 소승의 법문으로 신장의 기와 심장의 액을 교합시키는 것을 통해 얻어진다. 지선은 장생불사하는 중승의 법문으로 연화된 기를 꼬리뼈의 미려尾閭에서 두정頭頂까지 상승시켜 신체 전체에 흐르게 하는 단계까지 이르면 얻어진다. 천선은 범속의 상태를 초월하여 성인의 경지에 들어가는 대승의 법문으로서, 연화된 진기(영아)를 양신으로 변화시켜 두정에서 몸 밖으로 초탈시켜 천계에 비상시키는 단계로 묘사된다.

앞서 보았던 『성명규지』에 인용되었던 장백단의 『오진편』은 이러한 내단의 프로세스를 시적으로 표현한 것이다.

3. 보살의 마음과 장양성태

초월의 가능성, 즉 신선과 부처가 될 자기 자신의 새로운 탄생을 상징하는 ‘성태’가 도교 내단설에 중요한 용어로 사용되었으나, 이 용어는 사실 5세기 경 성립된 중국선술불전 『인왕반야경仁王般若經』에서 비롯한 것이다. 『인왕반야경』에는 불성론과 보살의 수도 단계론이 혼합되어 있는데, 信心, 精進心, 念心, 慧心, 定心, 施心, 戒心, 護心, 願心, 迴向心을 보살의 종성십심(種性十心)으로 들며, “모든 불보살이 이 열가지 마음을 기르고 키워 성태(부처가 될 기초)를 만든다(一切諸佛菩薩, 長養十心爲聖胎也)”고 말하고 있다. (T8, 826b)

길장(吉藏; 549-623)의 저술이라 전해지는 『인왕반야경소』에서는 이 보살의 열가지 마음에 대해, “(불보살이 되는) 대승의 법신종자를 이루는 것이니, 이를 성태라 이름한다(成大乘法身種子, 名爲聖胎也)”고 주석을 달고 있으며(T33, 329a), 당대 화엄학의 대가 징관(澄觀; 738-839)은 위의 『인왕반야경』의 구절을 인용하며 “이들 열가지 마음은 습종성에 해당하는 것으로 십주의 원인이 된다(此之十心, 是習種性中, 爲十住因)”고 설명하며 『화염경』의 보살 십주십설과의 정합성을 구축했다(『大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔』T36, 289c).

이러한 보살의 수도단계에 대한 논의는 육조시대부터 화엄학이 발달한 당대에 이르기까지 다양하게 전개되었고, 이를 주제로 한 중국선술불전이 성립되었다. 그 중에는 『인왕반야경』 이외에도 동아시아 대승불교에 막대한 영향을 끼친 『범망경梵網經』(5세기~6세기초)과 『보살영락본업경菩薩瓔珞本業經』(6세기경)이 있다. 『인왕경』은 보살의 수도단계를 41위설로 제시했고, 『범망경』는 40위, 『영락경』은 『화엄경』의 설(十信・十住・十行・十回向・十地)을 도입해 52지설을 제기했다. 『범망경』은 『인왕경』의 설에 기반하여 十發趣, 十長養, 十金剛, 十地의 위계설을 제시했는데, 이 중 ‘열가지 장양의 단계[十長養]’가 『인왕경』의 “長養十心爲聖胎”에서 온 것임은 명백하다.

『인왕반야경』에서 비롯한 ‘장양성태’라는 표현은 불교와 도교를 막론하고 육조시대 말부터 당대에 유행하고 있었다고 볼 수 있는데, 이는 선사 마조 도일(馬祖道一; 709-788)이 유명한 평상심을 설하면서 ‘장양성태’란 표현을 전용하고 있는데서도 알 수 있다.

만일 이러한 마음[마음이 공한 이치]을 깨닫는다면, 때에 따라 옷을 입기도 하고 밥을 먹기도 하며 성태를 기르면서 흐르는 시간에 몸을 맡길 수 있으니 달리 무슨 일이 더 있겠는가?

若了此心, 乃可隨時著衣喫飯, 長養聖胎, 任運過時, 更有何事? (『景德傳燈錄』巻六 T51, 246a)

부처가 되는 길, 성태의 기름은 무사태평한 일상의 행위와 평상심 속에 이루어진다고 이야기 되고 있는 것이다.

『성명규지』와 『혜명경』 모두에서 도교의 내단의 프로세스와 일치하는 것으로 읽힌 『능엄경』은 마조가 활약하기 전, 중인도 승려 발랄밀제(般剌蜜帝, Pāramiti)에 의해 705년 한역된 것이라고 전해지지만, 현대 학자들은 중국에서 선술된 위경이라고 보고 있다. 『능엄경』의 십주설이 『인왕반야경』에서 이야기된 십심설과 보살의 수도위계론과 무관하다고는 할 수 없을 것이다. 이렇듯 불전에 나타난 ‘성태’와 ‘도태’ 등의 비유적 표현이 같은 시기 왕성하게 전개되고 있던 도교의 수련전통과 결부되어 이해될 수 있는 길을 열어주었다고 할 수 있을 것이다.

이상에서 중국 사찰에서 볼 수 있는 독특한 개복현불의 도상에 대해, 그 연원을 도교와 불교 양면에서 살펴보았다. 수련 전통 뿐 아니라 문학 작품에 있어서도, 도교와 불교는 중국의 문인들에게 관료생활 너머에, 하지만 가까이 존재하는 초월의 세계로서 무한한 상상력의 자원으로 작동했다. 현세의 몸을 중시하며 살아가는 중국인들에게 서로 다른 초월을 이야기하는 도교 불교는 어느 하나가 버려져야할 것이 아니라 함께 이해해야할 것이었고, 이러한 ‘선불일치’ 나아가 ‘삼교일치’의 입장에서 도경과 불전을 읽고 이를 내면화한 문화의 담지자들—문인, 도사, 승려들에 의해 『성명규지』와 『혜명경』에서 볼 수 있는 대담한 융합과 초월의 상징을 낳은 것이다.

다만 중국인에게 새로움의 창조란 늘 남녀와 음양의 결합에 의해 생겨나는 것이라는 우주론과 생성론의 기본 관념이 존재했다는 점에 주목해야 한다. 어미 아비 없이 태어나는 사람이 없는 것처럼, 새로운 자아의 생성은 그것이 초월적 존재일지라도 어머니와 아버지가 존재해야 하며, 태아가 뱃속에서 소중히 길러져 태어날 수 있는 것처럼 초월적 자아 역시 신중한 기름의 과정을 거쳐 도달 할 수 있다는 것이 기원전 4세경부터 18세기에 이르기까지 끊임없이 이야기 되었다는 점도 말이다.

나가는 말

이러한 성태나 도태의 상징이 한국의 현재 불교계에 어떤 연관성이 있을까. 여기서 소개한 『혜명경』 은 1994년 석원태씨에 의해 한글로 번역된 바 있고(서림문화사), 필자는 이 책을 오대산 영감사(靈鑑寺)의 법산(안영헌) 스님으로부터 전해 받았다. 법산스님은 오대산 영감사에 계시다가 90년대에 신자의 보시를 받아 양평에 영감난약을 세우고 현재에도 양평에 계시는데, 『혜명경』을 비밀수행법의 하나로 여기며 필자에게 연구할 가치가 있는 책이라 전해주셨다. 10여년 전의 일이다.

한국의 스님들이 어느 정도 이들 도서를 접하며 수행하고 있는지 가늠할 길이 없지만, 인터넷으로 검색해 보면 몇몇 사찰에서 『혜명경』 강해를 한 적이 있고, 『불교승리신문』이라는 곳에서는 「불경연구」 칼럼에서 『혜명경』 의 도해를 다룬 적이 있는 것으로 보아 한국의 불가수행법으로서도 어느 정도 명맥이 이어지고 있는 것으로 여겨진다. 『성명규지』는 조선시대의 필사본이 국립중앙도서관 및 주요 도서관에 소장된 것들이 있어, 조선시대의 내단학과 함께 명맥을 이어온 것이라 볼 수 있다. 『혜명경』은 동국대학교 경주캠퍼스 도서관 소장본으로서 1883년 인쇄된 목판본 『화양금선증론華陽金仙證論』(『혜명경』과의 합각본)이 전해지고 있으며, 2011년에 이윤희씨에 의해 새 번역본이 나왔다(여강출판사).

도교에서 유래한 갓난아기의 도상이 불성의 상징으로서 불가의 수행법속에 현재도 살아있다는 사실은 매우 흥미로운 사실이 아닐 수 없다. 또한 이러한 수련의 전통은 우리에게는 이미 잊혀졌으나, 내단 실천에 심취해있던 사대부가 존재했던 조선시대에 더욱 깊이 이해되고 있었는지도 모를 일이다. 관념이나 도그마가 아니라 몸을 기반으로 한 수행의 입장에서 접근해보면 서로 다른 종교간에 우리가 상상하지 못할 만큼 풍부하고 깊은 차원의 대화와 상호이해가 존재했다는 것을 이해할 수 있지 않을까 생각해본다.

혜명경

https://brokenblock.tistory.com/7297211

[스크랩] 最上一乘慧命經

혜 명 경 누진금강의 몸을 이루고자 하거든 혜 (慧)와 명(命)의 근원을 덥 히는데 힘쓰라. 정(定)한 곳을 비추고 환희의 땅을 떠나지 아니하면, 거기에 바로 진정한 자아(自我)가 감추어져 있으리

brokenblock.tistory.com

111111

혜 명 경

누진금강의 몸을

이루고자 하거든

혜 (慧)와 명(命)의 근원을

덥 히는데 힘쓰라.

정(定)한 곳을 비추고

환희의 땅을 떠나지 아니하면,

거기에 바로 진정한 자아(自我)가

감추어져 있으리라.

最上一乘慧命經

최상일승혜명경

蓋道之精微 莫如性命 性命之修煉 莫如歸一 古聖高賢

개도지정미 막여성명 성명지수련 막여귀일 고성고현

將性命歸一之旨 巧喩外物 不肯明示直論 所以世之

장성명귀일지지 교유외물 불긍명시직론 소이세지

도에서 미세하고 정밀하기로 성명과 같은게 없다 성명을 닦고 단련하여 드러내기

위하여는 하나로 돌아가는 것만한 것이 없다 옛날 성현과 높은 현들이 성과명의

하나로 돌아가는 가르킴을 교묘하게 비유해 밖에 있는 물질에다 일러났으며

말로써 직설적으로 명시하지 않았다. 그런고로 세상에는

無雙修者矣 余之所續圖者 非敢妄泄也 是遵(楞嚴)之 漏盡

무쌍수자의 여지소속도자 비감망설야 시주(능엄)지 루진

表(華嚴)之奧旨 會諸經之散言 以歸正圖 方知慧命是

표(화엄)지오지 회제경지산언 이귀정도 방지혜명시

성과명을 닦는자가 없다 나도 그린 그림속에서 천기를 누설해논건 아니다

이것은 “능엄경”이나 “화엄경”에 나오는 루진을 받들었다 모든 경전에 흩어진

말씀들, 이것을 모아서 그림에 돌려났다

不外乎窺矣 且此圖之所立者 是願同志之士 明此雙修之

불외호규의 차차도지소립자 시원동지지사 명차쌍수지

天機 不墮傍門 方知眞種 由此而懷 漏盡 由此而成

천기 불타방문 방지진종 유차이회 루진 유차이성

혜명을 알수 있는 방법은 어떤 구멍외에 밖에 있는 것이 아니다 이 그림을 그린

까닭은 같은 뜻을 가진 사람을 위해서 성과 명을 닦는 천기를 밝혀서옆문으로

빠지지않게 하기위해서 진리의 씨앗을 알게한다이 구멍에 쌓여져 있다

정신이 빠져 나가지 않는 것은 이구멍으로 연유해 이루어져 있다.

舍利由此而煉 大道由此而成 且此竅也 乃是 虛無之窟

사리유차이련 대도유차이성 차차규야 내시 허무지굴

無形無影 氣發則成竅 機息則渺茫 乃藏眞所 修慧命之壇

무형무영 기발즉성규 기식즉묘망 내장진소 수혜명지단

수련으로 인해 사리도 생겨난다 대도도 이것을 연유해 이루어진다 이 구멍에

의해서 이루어짐이다. 이구멍은 비고 없는 굴이더라 형체도 그림자도 없다

기운이 드러나는것이 구멍에서 이루어진다.

그곳에 기운을 쓰지않으면 멀고 아득해진다

진리가 숨겨진 장소다 성명을 닦는 제단이더라

名之曰 海底龍宮 曰雪山界地 曰西方 曰元關 曰極樂國

명지왈 해저용궁 왈설산계지 왈서방 왈현관 왈극락국

曰無極之鄕 名雖衆多 無非此 一竅也 修士不明竅

왈무극지향 명수중다 무비차 일규야 수사불명규

이름하야 해저용궁 신선이사는세계 왈서방 원관 극락국 무극의고향 이름은

비록수없이 많지만 이 한구멍아닌게 없더라 이구멍을 닦지 않고는

千生萬劫 慧命則 無所覓也 是竅也大矣哉 父母未生此身

천생만겁 혜명즉 무소멱야 시규야대의재 부모미생차신

受孕時 先生此竅 而性命實禹於其中 二物相融 合而爲一

수잉시 선생차규 이성명실우어기중 이물상융 합이위일

천생만겁이 지나도 혜명을 찾을수가 없다 이 구멍이 정말 크다 부모에게 이 몸이

태어나기 이전 잉태할 때 이구멍이 먼저생기더라 성명이란것도 그 중에 붙어서

알맹이가 열린다 이두가지가 서로 합해서 하나로 합해졌다

融融 郁郁 似爐中之火種 一團太和天理 故曰先天有

융융 욱욱 사로중지화종 일단태화천리 고왈선천유

無窮之消息 故曰 父母未生前 氣足胎圓 形動包裂 猶如

무궁지소식 고왈 부모미생전 기족태원 형동포렬 유여

高山失足 㕦地一聲 而性命到此 則分爲二矣 自此而往

고산실족 화지일성 이성명도차 즉분위이의 자차이왕

화로의 불씨가 이글거리듯 화로의 불씨는 하늘의 진리로 하나의 큰덩어리로

이루어졌다.

또 이루기를 선천에 무궁한 소식이 있다하는데 부모에게 태어나기 전에

태속에서 기가 원만하더라 그런데 형체가 움직여서 포대가 찢겨져 고산에서

떨어지듯 한소리를 지르며 땅에 떨어지며 이 성과 명은 나누어지더라

이것이 점점감으로

性不能見命 命不能見性 少而壯 壯而老 老而嗚乎

성불능견명 명불능견성 소이장 장이노 노이명호

故如來發大慈悲 泄漏修煉之法 敎人再入包胎

고여래발대자비 설루수련지법 교인재입포태

重造我之性命 將我之神氣入於 此竅之內

중조아지성명 장아지신기입어 차규지내

성은 명을 볼수가 없고 명은 성을 볼수가 없다

소년이 장년이 되고 장년이 노년이 되는구나

오호!! 여래께서 큰 자비를 내시어 성과 명을 닦는법을 누설했는데

다시 포대속에 들어가는 법을 가르쳐서 내가 거듭태어나서

나의 신과 기운을 다시 구멍에 들어가게 하여

合而爲一 以成眞種 如父母之 精氣入於

합이위일 이성진종 여부모지 정기입어

此竅之內 合而爲一 以成胎孕 其理一也

차규지내 합이위일 이성태잉 기리일야

하나로 합해져서 진리의 종자를 부모의 정기가 다시 들어가니

구멍안에서 잉태되는 거와 같은 이치다

夫竅內君火 門首有相火 週身爲民火 君火發而相火承之

부규내군화 문수유상화 주신위민화 군화발이상와승지

相火動而民火從之 三火順去 則成人 三火逆來 則成道

상화동이민화종지 삼화순거 즉성인 삼와역래 즉성도

故漏盡之竅 凡聖由此而起 不修此道 而另修別務 是無所益也

고루진지규 범성유차이기 불수차도 이령수별무 시무소익야

구멍안에는 임금불이 있다 문에는 신하되는 불이있으며 백성되는 불이 온몸을

돌아다니고 있다 임금되는 불이 드러내면 신하되는 불이 움직이며 백성되는 불이

온몸을 돈다 이 세불이 떠나 순리되로 사람이되고 성인이 된다 즉 성인은 역으로

돈다 도를 이루려면 구멍에서 마음이 새지 않도록해야한다 성인들도 이로 인해

도를 닦지않고는 달리 특별히 힘써도 아무 소득이 없다

所以千門萬戶 不知此竅 內有慧命主宰

소이천무만호 불지차규 내유혜명주재

向外尋求 費盡心機 無所成矣

향외심구 비진심기 무소성의

종교의문 개인의문 이 구멍을 알지 않고는 안에 혜명이 주재하고 있는 밖을

향해서

구하고 찾는다면 마음과 기운을 다써도 아무소득이 없고 이루어진게 없더라

출처 : 수행, 진리 그리고 빛

| // |

혜명경(慧命經)

漏盡圖 第 一

漏盡圖

盖道之精微,莫如性命。性命之修?,莫如?一。古?高??性命?一之旨,巧?外物,

不肯明示直?。所以世之无?修者矣。余之??者,非敢妄泄也。是遵楞?之漏?,

表??之妙旨,???之散言,以?正?。方知慧命是不外乎?矣。且此?之所立者,

是愿同志之士,明此?修之天机,不?傍?,方知??由此而?,;漏?由此而成,

舍利由此而?,大道由此而成,且此?也,乃是?无之窟,无形无影,???成?,

机息?渺茫,乃藏?之所。修慧命之?,名之曰海底??,曰雪山界地,曰西方,曰元?,

曰???,曰无?之?,名??多,无非此一?也。修士不明此?,千身万劫,慧命?无所?也。

是?也,大矣哉!父母未生此身,受孕之?,先生此?,而性命?寓于其中。

二物相融合而?一,融融郁郁,似?中火?,一?太和天理。故曰先天有无?之消息,

故曰父母未生前,?足胎?,形?包裂,?如高山失足,〔“口”字中一“力”字〕地一?,

而性命到此?分?二矣,自此以往,性不能?命,命不能?性。少而?,?而老,老而?乎。

故如??大慈悲,泄漏修?之法,救人再入胞胎,重造我之性命,?我之神?入于此?之?,

合二?一,以成胎孕,其理一也。夫??有君火,?首有相火,周身?民火。

君火?而相火承之,相火?而民火?之,三火?去,?成人,三火???成道,故漏?之?,

凡?由此而起,不修此道,而?修??,是无所益?。所以千?万?不知此??有慧命主宰,

向外?求,??心机,无所成矣。

누진도제일 (漏盡圖第一)

최 상 일 승 혜 명 경 (最上一乘慧命經)

누 진 도 (漏盡圖)

도의 정교하고 미묘함에 있어서는 성(性)과 명(命) 이상으로 야릇한 것은 없으며,

성과 명을 닦는 방법은 하나로 돌아가는 것(歸一) 이외는 없다.

옛 성인(聖人)과 현인(賢人)들은 성과 명이 하나로 뭉쳐지는 뜻(性命歸一)을 교묘하게

만물에 비유하여 밝게 보이시거나 곧게 말씀하시기를 좋아하지 않았다.

때문에 세상에는 심신(心身=性命)을 동시에 닦는 수련자가 없는 것이다.

내가 그림을 그려 나타낸 것은 망령되이 함부로 누설하려는 것이 아니라

능엄경(楞嚴經)의 누진통(漏盡通)을 높여본 것이며 화엄경의 깊은 뜻을 표현하고

아울러 모든 경전에 흩어져 있는 뜻을 한데 묶어서 바르게 나타낸 것뿐이다.

위 그림을 보면 혜명(慧命)이 단전(丹田) 속을 떠나지 못함을 알 것이다.

이 그림을 그리게 된 동기는 같은 뜻을 가진 사람들로 하여금 몸과 마음을

동시에 닦는 비밀된 천기를 밝혀 외도에 빠지는 것을 주의시키기 위한 것이다.

참된 여래의 종자도 단전에서 품어 나오는 것이며 누진통도 단전으로 말미암아

이루는 것이며 사리(舍利)도 단전으로 연마되는 것이며 대도(大道)까지도

이곳을 통해 이루는 것이다. 또 이 규(竅)는 아무것도 없는 굴속과 같으며

형체나 그림자조차도 없는 것이다.

기(氣)가 발(發)한즉 규(竅)를 이루고, 기(氣)가 식(息)한즉 묘망(渺茫)한다.

(기운이 일어나면 구멍을 이루고, 기운이 꺼지면 아득해져 표가 없는 것이다)

참된 나를 감추고 있는 곳이며 생명을 탄생시키는 이름하여 바다밑 용궁(海底龍宮)

이라고도 하며 눈 쌓인 정결한 곳(雪山界)이라고도 부르며 서방세계라고도 하며

으뜸가는 관문(元關)으로도 부르며 극락세계(極樂世界)라고도 비유해 부르며

다함없는 곳(無極之鄕)이라고도 부르니 이름은 비록 많으나 알고 보면

단전구멍 하나(一竅)를 놓고 하는 말이다.

수련자가 이 우타나를 모른다면 수없는 윤회를 하며 살아도 혜명이란 찾아볼 길이

없는 것이다.

규(竅)여 위대하도다! 부모가 이 몸을 낳기 전 잉태될 때 이 규(竅)로부터 생기게 되니

성(性과) 명(命)이 이곳에 붙어버리는 것(實寓)이다. 이곳에 붙은 성과 명은 서로

융합하여 하나가 되고 틈이 없이 밝은 것(融融郁郁)은 화로 속의 불씨(爐 中之火種)와

같아서 이 한 덩어리에 온갖 자연의 이치(一團太和天地)를 다 구비하고 있어, 몸이

태어나기 이전에 다함없는 소식(先天有無窮之消息)을 지니고 있다함이요.

이렇기 때문에 부모가 나를 낳기 이전 소식이라 하는 것이다. 헌데 기운이 족하고

태(胎)가 원만해지면 형체가 움직여 쌓던 태가 찢어지면서 높은 산에서 발을

잘못 디뎌 ‘으악!’하며 떨어지는 듯 비명소리를 내면서 몸과 마음의 근본 자리인

성(性)과 명(明)은 둘로 갈라지게 되는 것이다.

이로부터 옛날 성(往性)은 명(命)을 볼 수 없게 되며 마찬가지로 명(命)은 성(性)을

볼 수 없게 되어, 서서히 자라면서 성장해 가고 장성하자마자 늙어가니. ‘아!’ 내가

본래 가진 대도를 전혀 구경 못하고 마는지라, 여래께서 자비를 베풀어 비밀한

수련법(漏修練之法=漏盡通)을 누설하시어 사람들을 가르치시되

내가 태어난 고향(我之性命)인 태속으로 들어가 그곳에서 생명을 거듭 만들게

하라고 말씀하셨으니, 방법인즉 나의 의식과 숨기운(我之神氣)을

단전 속(竅之內)에 집어넣고 한 덩어리로 뭉쳐서 부처의 참된 씨앗(眞種)을

만드는바 부모가 자식을 잉태시킬 때의 원리와 조금도 다름이 없다.

이는 단전을 기준으로 하여 3가지 더운 불기운이 있는데, 단전 속에는 가장 더운

기운이 들어있고 단전으로 들어가는 입구에는 그보다 약한 은은한 불기운이

있는 것이다. 단전 속에는 더운 기운이 일어나면 입구로 더운 기운이 전달되고,

입구의 더운 기운은 온몸의 기운으로 전달되어 3가지 더운 기운이 일어나는 대로

따라 움직이면 사람이 되는 것이요, 거꾸로 되돌리면 도를 성취하는 것이다.

이러므로 누진통(漏盡之竅)을 얻는 이 규(竅)는 범부나 성인이 모두 하나같이

여기로부터 생겨나는 것이며, 이 단전(丹田=竅)의 작용이 꺼지면 성인이나 범부가

생겨날 수 없는 것이다.

이런 깊은 원리를 모르고 엉뚱한 방법으로 도를 닦는다고 하나

실은 조금도 유익함이 없다.

그렇기 때문에 천만갈래의 수도법이 모두 이 규(竅) 속에 있으며 생명의

근본(慧命)이 들어있고 부처의 본성(佛性)이 숨은 줄을 모른다면 제아무리

밖으로 찾아 헤맨들 세월만 허비하고 결국 큰 도(道)를 성취하지 못할 것이다.

法 輪 六 候 圖 第 二

법륜육후도 (法輪六候圖)

且道之妙用,莫如法?;?行不蹊,莫如道路;?速不等,莫如??;限?不差,莫如候法。

是?也,大?法全,而西??面目,无不在此矣。且其中之玄妙行持,莫如呼吸;消息往?,

莫如??;不外道路,莫如?意;有所起止,莫如界地。舍己?人,?著此?,全泄天机。

愚夫俗人得之,亦无不成也。苟无其德,?有所遇,天必不附其道。何也德之于道,

如?之羽翰,缺一无所用也。必需忠孝仁?五戒全?,然后有所望焉。而其中精微?妙,

?在慧命?中,?相?看,无不得其?矣。

법 륜 육 후 도 (法輪六侯圖)

도를 묘하게 사용하는 것은 진종(眞種)을 돌리는 것(法輪運行) 이상 없고,

굴릴 때 헛발 떼지 않는 것은 ‘임’(任), ‘독’(督) 두맥(二脈) 이상 가는 것이 없고,

굴릴 때 속도를 조절하는 것은 규칙 이상 가는 게 없다.

한정된 수에 착오 없는 것은 호흡법 이상의 것이 없으매 이 그림이야 말로

대도를 완전하게 갖춘 것이요. 달마대사가 서역에서 법을 전하려 왔을 때 본바탕은,

이 그림을 넘지 못한 것이다.

그 가운데 특별히 수행하는 공부법은 법륜운행 이상의 중대한 것이 없고,

진종이 오르내리는 것은 숨을 내쉬고 들이 쉬는 것 이상 없다.

임.독맥(任督脈) 안으로 진종을 굴릴 수 있는 것은 잡념 없는 평온한 마음

이상 가는 게 없다.

또한 진종(眞種,佛性)을 굴리는 시작과 끝은 우타나 이상이 없으니 나의 통한 바를

무시하고 모르는 사람을 위해 그림을 그려 넣으니 천기비밀의 이치를 모두 누설한

것이니라.

어리석은 일반 세속사람일지라도 공부법을 알게 되면 통하지 못할 사람이 없으나

참으로 마음에 덕이 없으면 길을 알지라도 하늘이 돕지 않을 것은 정해진 이치이다.

덕(德)과 도(道)의 비밀은 새의 양쪽 날개와 같아서 한쪽 날개를 잃으면 날 수 없는

것과 마찬가지로 소용이 없는 것이다.

누구든 반드시 충효를 극진히 하고 착하고 어질며 의리를 생명처럼 알고 오계(五戒;

도둑질, 사음, 거짓말, 음주, 살생을 금함)를 잘 지키는 사람이라야 비로소 대도(大道)를

넘겨다 볼 수 있으리라.

그러한 가운데 정밀하고 미묘하며 깊고 묘한 뜻은 뒷장에 있으니 그림과

육후도(六侯圖)의 내용을 같이 비교해 보면 그 참된 뜻을 모두 알게 될 것이다.

任 督 脈 結 圖 第 三

任 督 脈 結 圖 第 三

임독이맥도 (任督二脈圖)

盖此?于前二?是一也,所以重?者何? 是恐修道之人不知自身法?之道路,故?此?,

以?同志耳。盖人能通此二?,?百?俱通矣。所以鹿之睡?,鼻入肛?,通其督?,??通其任?,

三物俱有千年之?,何?人乎!修道之士,??法?,以通慧命,何患不??,而成其道?。

위 그림은 앞에 있는 두 개의 그림(漏盡圖와 法輪六侯圖)과 한가지인데 굳이 떼어

놓은 것은 수도하는 사람들의 자신의 몸 어느 곳에 법륜이 있는지를 모를까봐

다시금 그림을 그려 알기 쉽게 해놓은 것이다.

사람이 만약 이 두 개의 큰 혈을 통해 버리면

몸속에 온갖 맥이 다 통하게 되는 것이다.

표현하자면 사슴이 잠잘 때 코를 항문(肛門) 속에 넣고 자는 것은 신맥(腎脈,督脈)이

통했기 때문이며 거북이나 학 같은 동물들도 그 맥(任脈)이 통해 있기 때문에,

삼물(三物:사슴, 거북, 학,)은 천년의 수명을 누리는 것이다. 하물며 만물의 영장이라고

일컫는 사람이 그들만 못하랴.

도들 닦는 사람들의 임(任).독(督), 두맥이 열려 진기를 몸속으로 회전시킨다면

어찌 혜명을 얻어 수명을 늘리지 못하며 대도를 이루지 못할까보냐.

道 胎 圖 第 四

道胎圖

且此?楞??原本有之妙旨,俗僧不知道胎者,因?初未??之?耳。今以??,修士方知如?

有道胎??之功夫在矣。盖胎者,非有形有像而?物可以成之,??我之神?也。先以神入

乎其?,后??包乎其神,神?相?,而意?寂然不?所?胎矣。且?凝而后神?,故?曰,

?奉??,二?培?。故曰,日益增?,?足胎?,??而出,所?形成出胎,??佛子者矣。

도태도 (道胎圖)

이 도태(道胎)란 그림은 능엄경(楞嚴經) 원본(原本)에 실려 있으나 속된 승려들이 도태의

묘한 뜻을 모르고 모두 이 그림을 도중에 삭제하여 전하지 않은 데에 있다는 것이다.

이제 수도자들에게 여래의 진실한 도태의 공부가 있음을 밝히는 바이다.

사실 도태(道胎)라는 것은 어떠한 형태나 모습이 있는 별개의 물체가 아니라 실제로

닦아서 도태를 이뤄보면 자기의 신(神)과 기(氣)를 일컫는 것이다.

먼저 신(神)을 기(氣)속에 집중하면 기(氣)는 저절로 신(神)을 감싸듯 받아들여,

신(神)과 기(氣)가 서로 뭉쳐져서 생각이 고요하여 움직이지 않는 상태가 된다.

이를 가리켜 도태라고 부르는 것이다.

또 기운이 뭉친 뒤에 정신이 신령스럽게 밝아지기 때문에 경전에도 말하기를 신(神)과

기(氣)가 뭉치면 깨달음을 이루나니 두 가지 기(氣)를 양성하여 기른다 함이라.

이런 까닭으로 날마다 기와 신을 다듬고 다듬어서 기(氣)가 꽉 차면 도태가 원만히

성숙해져 두정(頭頂)을 통해 나가는 경지가 오는 바 형체로 나툰 육신을 벗어나니

친히 부처의 아들(佛子)이 되는 것이니라.

[正本首楞嚴經 券 八]

형상形相이 이루어지고 태胎에서 벗어나서 친히 불자佛子가 된 것을

"법왕자주法王子住"라고 하나니라.

부처님의 삼마지三摩地를 닦아 증득修證하려면 어지러운 생각亂想을 제거하여

없앨 수 있으리니 이는 마치 깨끗한 그릇에 있는 독한 꿀毒蜜을 제거하고

끓인 물湯水에 재와 향香을 섞어 그 그릇을 깨끗이 씻어낸 다음에야 감로甘露를

담을 수 있는 것과 같으니 현재의 업業을 어기고 역으로 나가는 것이다.

아난阿難아! 너희들은 마땅히 알아야 한다. 일체 중생이 여래의 혜명각성(慧命覺性)은

누구든지 다 갖추고 있나니 선남자善男子와 선여인善女人이 대승大乘의 경지를 닦는

사람은 삼마지三摩地에 대해 가볍게 편안히 보아 비추어서 마음을 항복받고 기미를

기다려서 화합하고 응집해야만 바야흐로 부처님의 도道를 이루나니라.

아난아! 저 선남자善男子가 욕애欲愛가 말라버려서 감각기관과 그 대상이 서로

만나지 않으면 앞에 나타나는 남은 바탕이 다시는 계속하여 생기지 않을 것이요

집착하는 마음이 비고 밝아져서 순수한 지혜만 남게 될 것이며 지혜로운 성품이

밝고 원만해져서 시방세계十方世界가 환하게 통해서 그 지혜가 마른 것은

"간혜지(乾慧地)"라고 이름한다.

욕애의 습기習氣가 처음으로 말라서 여래의 법류수(法流水)와 접하지 못하므로

모든 부처가 비로소 씨앗이 있는 터전에 응할 수 있는 때를 정하여 보배 구슬을

거두어 들여서 보호하면서 항상 이렇게 미묘한 법륜法輪을 굴리셨으니

너는 마땅히 받들어 지켜서 여래께서 수련하던 바른 길을 밟아서 더디게도 말고

속하게도 말아 정상적인 행동을 자세히 살펴야 하나니라.

아난아! 이 선남자가 이러한 마음으로 가운데로 가운데로 흘러 들어가면 오묘하고

원만함이 열려 퍼지리니 참되고 오묘하고 원만함을 따라서 거듭 참되고 오묘함을

발생하여 오묘한 믿음이 항상 머물러서 일체의 부질없는 생각이 남김없이 없어져서

중도中道가 순진하게 되는 것을 "신심주(信心住)"라고 하나니라.

[正本首楞嚴經 卷 一]

"여래가 항상 말씀하시되 '모든 법이 생기는 것이 오직 마음에 나타나는 것이며 일체의

원인과 결과와 세계의 작은 티끌이 마음으로 인하여 실체를 이룬다.'고 하나니라.

부처님이 아난에게 이르시기를

"세간에서 모든 수학(修學)하는 사람들이 현재 눈앞에서 비

록 아홉 차례나 결정을 하였다 하더라도 정기가 새어나가는 것

을 다 끊어 아라한이 되지 못한 것은 모두 저 나고 죽고 하는

허망한 생각에 집착해서 진실한 것인 양 오인하기 때문이다.

그러므로 네가 지금 비록 많이 듣기는 하였으나 성인의 과업을

성취하지 못했나니라."

어찌하여 지금 너희는 동요하는 것을 몸으로 여기고 동요하는 것으로 대상인 물질이라고

생각하여 처음부터 끝까지 생각마다 생겼다 없어졌다 하면서 참다운 성품을 잃어버리고

뒤바뀐 짓을 하느냐? 성품에 참 마음은 잃어버리고 물건을 몸인 줄 알고 있으면서

그 속을돌고 돌아 스스로 끌려 다님을 취하느냐?

[正本首楞嚴經 券 二]

어두워서 허공이 되어서는 그 허공과 어두움 속에서 어두움이 뭉쳐져 물질이 되나니

그 물질이 허망한 생각과 뒤섞여서 생각과 모양을 지닌 것은 몸이 되고, 연(緣)이 모여

안에서 흔들리며 밖으로 달려나가는 혼미하고 어지러운 모양을 심성(心性)이라고 하니,

일단 혼미한 것을 마음이라고 생각함에 있어서는 결정적으로 거기에 현혹되어

그것이 이 몸둥이 속에 있다고 여기고 그 색신과 밖에 있는 산과 강, 허공과

대지(大地)에 이르기까지 모두 오묘하게 밝고 참된 마음속의 물건임을 알지 못하나니,

뭉쳐져 물질이 되나니 그 물질이 허망한 생각과 뒤섞여서 생각과 모양을 지닌 것은

몸이 되고, 연(緣)이 모여 안에서 흔들리며 밖으로 달려 나가는 혼미하고 어지러운

모양을 심성(心性)이라고 하니, 일단 혼미한 것을 마음이라고 생각함에 있어서는

결정적으로 거기에 현혹되어 그것이 이 몸둥이 속에 있다고 여기고 그 색신과

밖에 있는 산과 강, 허공과 대지(大地)에 이르기까지 모두 오묘하게 밝고

참된 마음속의 물건임을 알지 못하나니.

일체의 중생이 시작이 없는 때로부터 지금까지 혼미한 자신을 물질로 생각해서

본래의 마음을 잃어버리고 물질에 지배를 받는 바가 되었기 때문에 그 가운데에

크고 작은 것을 보지만, 만약 물질을 지배할 수 있다면 여래와 같아서 곧 마음이

원만하게 밝아서 도량을 움직이지 않고 한 개의 털끝에 시방의 국토를 받아들일 수

있을 것이다.

[正本首楞嚴經 卷 四]

흔들리고 어지러운 것이 서로 작용하면 피로가 생기고 그 피로가 오래되면 번뇌가

생겨서 자연 서로 혼탁하게 되나니라. 이로 말미암아 오염과 번뇌[塵勞煩惱]가

일어나나니라. 이로 말미암아 오염과 번뇌[塵勞煩惱]가 일어나나니라.

보는 것이 밝아서 빛이 발하고 밝게 봄으로 해서 생각이 이루어지나니 다르게 보면

미움이 생기고 같은 생각은 사랑이 생겨서 그 사랑이 흘러 종자가 되고 생각을

받아들여 태(胎)가 되어서 서로 어우러짐이 발생하고 같은 업장끼리 끌어 들인다.

부루나야! 여러가지 욕심으로 말미암아서 그것이 애욕의 성품이 생김을 돕는데

그 애욕을 여읠 수가 없어서 갖가지 업장을 짓게 되나니 그 때문에 나고 죽는

윤회가 계속하게 되나니라.

오직 음욕과 살생 그리고 도적질, 이 세 가지가 모든 악의 근본이 된다.

그러한 인연으로 업장과 과보가 서로 연속 되나니라.

마치 금광에 순금이 섞여 있다가 그 금이 완전하게 순금이 되고나면 다시는

섞이지 않는 것과 같으며 마치 나무가 불에 타서 재가 되면 다시는 나무가 되지

못하는 것과 같아서 모든 부처님의 보리와 열반도 역시 그와 같나니라.

나는 오묘하고 밝은 것이 생겨나거나 없어지지도 않는 것으로서 여래장과 합하였는데

여래장이 오직 오묘하고 밝은 깨달음이므로 우주에 원만하게 비춘다. 그러므로 그

가운데서 하나가 한량없는 것이 되고 한량없는 것이 하나가 되며, 적은 가운데

큰 것을 나타내고 큰 가운데 적은 것을 나타내며, 도량에서 움직이지 않고 시방의

세계에 두루 퍼지며, 몸으로 시방의 끝없는 허공을 머금으며, 한 털끝에서

보왕(寶王)의 세계를 나타내며, 작은 먼지 속에 앉아서 큰 법륜(法輪)을 굴리나니라.

비유하면 마치 거문고, 비파. 공후가 비록 묘한 소리를 지니고 있다 하더라도 만약

손가락이 없으면 끝끝내 소리를 낼 수없는 것과 같으니 너와 중생들도 역시

이와같아서 보배로운 깨달음의 참 마음이 각각 원만하건만 만일 내가 손가락을

놀리면 해인(海印)이 빛을 발하거늘 너는 잠시만 마음을 움직이면 번뇌가 먼저

일어나나니 이는 위없는 깨달음의 길을 부지런히 구하지 않고 소승을 좋아하여

적은 것을 얻고 만족하게 여기는 탓이니라.

보리를 얻은 자는 잠을 깬 사람이 꿈 속의 일들을 이야기하는 것과 같다.

무명이 없어지면 곧 보리의 뛰어나게 청정하고 밝은 마음이 본래 우주에 두루 퍼져서

다른 사람에게서 얻어진 것이니 어찌하여 애써가며 수고롭게 닦아서 증득하겠느냐?

비유하면 마치 어떤 사람이 자기의 옷 속에 여의주를 간직하고 있으면서도 자신이

알지 못해서 타향에서 곤궁하게 돌아다니며 빌어먹는 것과 같아서 비록 실제는

빈궁하지만 여의주는 잃은 것이 아니니 홀연히 지혜 있는 사람이 그 여의주를

가리켜 주면 원하던 것이 마음을 따라서 큰 부자가 되리니 그때에야 바야흐로

그 신비로운 여의주가 밖에서 얻어진 것이 아님을 깨달으리라.

발심하여 깨달아 정기가 몸 밖으로 새는 것이 끊어지는 도를 이룰 수 있게 되었습니다.

어찌하여 나의 불정신주(佛頂神呪)를 기다려서 마등가의 마음에 음욕의 불꽃이

다 없어지게 하고 아나함을 증득하여 나의 법 가운데에 정진의 숲을 이루고

애욕의 강을 말려서 너로 하여금 해탈케 하였으니 그러므로 아난아! 네가 비록 여러

겁을 여래의 비밀스럽고 오묘하고 장엄한 것을 기억해 가졌다고 하더라도 단 하루를

정기가 몸 밖으로 새어나가지 않는 도를 닦아서 세간에서 미워하고 사랑하는

두 가지 고통을 멀리 여의는 것만 같지 못 하나니라.

많은 세상을 지내오면서 맺어온 인연이 탐욕과 애욕으로 괴로움이 된 것임을

깨닫고서 일념으로 정기가 몸 밖으로 새어나감이 없는 선행을 닦았으므로 혹은

얽매임에서 벗어나고 혹은 수기(授記)를 받기도 하였는데 너는 어찌하여 스스로

속아서 아직도 보고 듣는데 머물러 있느냐?

'많이 듣기만 하는 것은 공(空)이 없어 닦아 익히는 데에 미치지 못 한다'

여래의 오묘한 삼마지三摩地에 피로하고 게으름이 생기지 않아야 혼탁[濁]에

물들지 않고 여래의 무여열반(無餘涅槃)의 초발심을 얻게 된다.

[正本首楞嚴經 券 五 ]

멸진정(滅盡定)을 닦아 고요함을 깨달아 성문이 된 이 모임 가운데에서 마하가섭

같은 이는 오래전부터 의근(意根)이 없어졌어도 원만하고 밝게 깨달아 앎에 있어

마음을 쓰지 아니하나니라

아난나! 지금 네가 모든 감각기관에서 원만하게 벗어나면 안으로 환하게 광명을

발하여 이러한 부질없는 대상인 물질과 기세간(器世間)의 모든 변화하는 현상들이

마치 끓는 물에 얼음이 녹는 듯해서 생각을 따라 위없는 깨달음을 이루리라.

과위 중에 보리와 열반, 진여와 불성, 암마라식과 공여래장, 대원경지등 일곱 가지

명칭이 그 이름은 비록 각기 다르나 청정하고 원만해서 그 자체의 성품이 단단하게

엉김은 마치 금강왕(金剛王)이 항상 머물러서 무너지지 않는 것과 같습니다.

감각기관과 그 대상인 물질이 근원은 같으며 얽매임과 해탈도 둘이 아니며 의식하는

성품의 허망함이 허공의 꽃과 같으니라. 알고 보는 것에 보는 것이 없으면 이는 곧

열반으로서 정기가 밖으로 새는 것이 끊긴 참되고 청정함이니 어떻게 그 가운데에

또다시 다른 물체를 용납하겠느냐?

너는 어우러진 마음 속의 성품을 보아라. 허공과 실체 이 두 가지가 다 아니니,

혼미하여 어두우면 곧 무명이요 밝게 열리면 곧 해탈이니라. 이것을 이름 하여

‘묘연화', '금강왕보각', '여여불삼매'라 하나니 손가락을 퉁기는 사이에 배울 것이

없는 경지를 초월하리라.

숨쉬는 것을 돌려 공(空)을 따름이 곧 정기가 밖으로 새는 것이 다 없어지는 데까지

이르게 되어나이다.

몸과 마음이 문득 공(空)해져서 三, 七일 동안에 모든 번뇌가 다 없어져 아픔을

느낄 수 없는 경지에 이르러나이다.

저는 그때에 육아(六牙)의 코끼리를 타고 백억의 몸으로 분신하여 그들이 있는 곳마다

찾아가겠사오니, 비록 그 사람이 업장이 깊어서 저를 볼 수 없다고 하더라도 저는

몰래 그 사람의 이마를 만지며 옹호하고 편안하게 위로해서 그로 하여금 성취하도록

하겠습니다.

마음이 열리고 정기가 밖으로 새는 것이 다 끊겨서 들고 나는 숨이 변하여 광명이

되어서 시방세계를 비추어서 아라한이 되었나이다.

저에게 큰 말재주가 있음을 아시고 음성륜(音聲輪)으로써 저로 하여금

발양(發揚)하게 하셨는데 저는 부처님 앞에서 부처님을 도와 법륜을 굴리면서

사자후(獅子吼)로 인하여 아라한이 되었으니, 법음(法音)으로 악마와 원수를

항복받고 모든 정기가 밖으로 새는 것을 소멸시키는 방법이 제일인가 하나이다.

몸을 단속하여 몸이 자재하게 되고, 다음에는 마음을 단속하여 마음이 통달한 연후에

몸과 마음이 모두 통하여 이롭게 되는 것이 제일인가 하나이다.맑은 데로 돌아가

마음의 빛을 발함이 마치 흐린 물을 가라앉혀서 오래되면 맑고 깨끗하게 되는

듯함이 제일인가 하나이다.

'음욕이 많은 사람은 맹렬한 불덩이리가 된다.'고 하시며 저로 하여금 백해(百骸)와

사지의 따뜻한 기운을 두루 관하라고 하시거늘 신비한 광명이 안에서 엉키면서

많은 음심이 변하여 지혜의 불을 성취하니, 그로부터 여러 부처님께서 저를

'화두(火頭)'라고 부르셨는데 저는 화광삼매(火光三昧)의 힘으로 아라한이 되었나이다.

만약 중생의 마음이 부처님을 기억하면서 염불하면 지금이나 뒷세상에 반드시

부처님을 보게 되어 부처님과의 거리가 멀지 않아서 방편을 빌리지 않고서도 저절로

마음이 열려지는 것이 마치 향기를 물들이는 사람의 몸에 향기가 밴 것과 같을 것이니

이를 이름 하여 향광엄장(香光嚴蔣)이라 한다.'고 하였습니다.

[正本首楞嚴經 券 六]

문수보살의 게송

법은 내진(內塵)이라고 하는데 내진에 의한 것이면 반드시 처소가 있으리니 주체와

객체가 널리 통하지 못하거늘 어떻게 원만하게 통함을 얻을 수 있겠습니까?

코로 숨 쉬는 것은 들고 남에 통하기는 하나 교차하는 순간에는 기운이 없어 연속하여

들어가지 못하거니 어떻게 원만하게 통함을 얻을 수 있겠습니까?

계율을 지킴은 몸만을 단속하는 것 몸이 아니면 단속할 것이 없으니 원래가 일체에

두루하지 아니한 것이거늘 어떻게 원만하게 통함을 얻을 수 있겠습니까?

마치 세상의 교묘한 환술사가

환술로 만들어 놓은 남자와 여자 같으니,

비록 모든 감각기관을 움직일 수 있더라도

요점은 한 고동을 트는 데에 달린 것이네.

그 고동을 멈추어 움직이지 않게 하면

모든 환술로 된 것은 성품이 없으리라.

여섯 개의 감각기관도 이와 같아서

원래는 하나의 정밀하고 밝음에 의지하여

이것이 나뉘어 여섯 개와 화합하나니

한 곳이 회복함을 이루면

여섯 작용이 다 이루어질 수 없어서

티끌과 때가 생각을 따라 없어져서

원만하게 밝고 청정하고 오묘하게 되리라.

남은 티끌은 아직도 배워야 하지만

밝음이 지극하면 곧 여래이니라.

대중과 아난아! 너의 거꾸로 듣는 기관을 돌려서 듣는 놈을 돌이켜 자성을 들으면

그 성품이 위없는 도를 이룰 것이니 원만하게 통함이 사실 그러하니라.

크게 자비하신 세존이시여! 제가 지금 부처가 되는 법을 이

미 깨달아 법대로 수행함에 의혹이 없어졌거니와 늘 듣자오니

여래께서는 이와같이 말씀하시되 자기는 제도되지 못하였으나

먼저 남을 제도하는 것은 보살의 발심이고 스스로 깨달음이 이

미 원만하게 되고 다른 이를 깨닫게 하는 것은 여래께서 세상

에 응하는 것이라고 하셨습니다. 저는 비록 제도되지는 못하였

으나 말겁의 일체 중생을 제도하고자 하나이다. 세존이시여!

이 모든 중생이 부처님이 떠나신지 점점 멀어지면 사악한 스승

의 설법이 항하사와 같으리니 그 마음을 가다듬어 삼마지에 들

어가고자 하면 그로 하여금 어떤 방법으로 도량을 편안히 세워

서 모든 악마의 일을 멀어지게 하여 보리심에서 퇴굴함이 없게

할 수 있겠습니까?

그때에 세존께서 대중 가운데에서 아난을 칭찬하시기를

훌륭하고 훌륭하다. 네가 물은 것과 같아서 도량을 편안히

세워서 말겁시대에 방황하는 중생들을 구호하려고 할진댄 너는

지금 자세히 들어라. 마땅히 너를 위해 설명하리라.

아난과 대중이 '가르침을 받겠습니다'고 하였다.

부처님께서 아난에게 말씀하시기를

너는 내가 비내야[계율] 가운데 수행하는 세가지 결정한 뜻

을 설명하는 것을 늘 들었을 것이다. 이른 바 마음을 항복받는

것으로 계를 삼고 그 계로 인하여 선정이 생기며 그 선정으로

인하여 혜(慧)가 발하나니 이것을 정기가 밖으로 새는 것을

없애는 세 가지 학문 이라고 한다.

아난아! 어떻게 마음을 가지는 것을 내가 계율이라고 이름하

는고. 만약 모든 세계의 육도 중생들이 그 마음이 음란하지 아

니하면 나고 죽음이 서로 계속되는 것을 따르지 않으리라.

네가 삼매를 닦는 것은 본래 진로(塵勞 : 여덟 가지 고통)에

서 벗어나고자 함이거늘 음란한 마음을 제거하지 못하면 진로

에서 벗어니지 못할 것이니 비록 지혜가 많아서 선정이 앞에

나타난다고 하더라도 만일 음욕을 끊지 못하면 반드시 마구니

의 무리에 떨어지리니, 크게 잘 되어야 마왕이 되고 중간쯤

되면 마왕의 신하이고 하품은 마왕의 백성이니 그 마구니들도

역시 무리가 있어서 각각 스스로 위없는 도를 성취했노라 고

하나니라.

내가 멸도한 뒤 말법 가운데 이러한 악마가 세상에 많이 번

성하여 음욕을 탐내어 널리 음행을 행하면서 선지식이라고 말

하여 모든 중생으로 하여금 애욕의 구덩이에 떨어지게 하여 보

리의 길을 잃게 할 것이다.

아난아! 내가 비구로 하여금 음욕을 끊고 도를 깨닫게 하겠

노라. 왜냐하면 음욕을 여의고 고요하고 편안하게 되는 것이

가장 훌륭한 일이니 만약 여래의 위없는 보리를 올바르게 수련

하는 방법을 얻으면 근기의 크고 작음이 없이 모두 불과(佛果)

를 이룰 것이니라.

너희들은 마땅히 알아야 한다. 한번 더러워진 습지는 만겁을

지나도 소멸되기 어렵다. 만약 음욕을 탐하여 음탕하게 사는

것보다는 계를 지키면서 정결하게 죽는 것만 같지 못하니라.

네가 세상 사람을 시켜서 삼마지를 닦게 하려면 먼저 음욕을

행하려는 마음을 끊게 해야 할지니 이것이 여래선불세존께서

제일로 결정하신 청정하고 분명하신 가르침이니라.

그러므로 아난아! 만약 음욕을 끊지 않고서 선정을 닦는 자

는 비유하면 마치 어떤 사람이 모래을 쪄서 밥을 짓는 것과 같

으니 여러 겁을 지내더라도 다만 뜨거운 모래라고 이름할지니

왜 그런가 하면 이는 밥이 되는 근본이 아니고 모래로 밥을 지

으려 하기 때문이다.

네가 음란한 몸으로 부처님의 오묘한 과업을 구한다면 비록

오묘한 깨달음을 얻었다고 하더라도 이는 모두 음욕의 근본이

다. 근본이 음욕으로 이루어져서 삼도에 전전하며 윤회해서 반

드시 해탈할 수 없을 것이니 여래의 열반을 어떻게 닦아 증득

하리오?

아난아! 반드시 음란한 기미를 제어하고 교화하여 몸과 마음

에 모두 끊어버리고 끊었다는 성품마져도 없어져야 부처님의

보리를 바라볼 수 있으리라.

만약 모든 비구들이 먼저 탐욕을 버리고 애욕을 제거하여서

대상을 대해서도 무심하여 여여(如如)하게 움직이지 않아서 영

원히 나고 죽는 윤회의 근본을 끊으면 부처님이 인정하시기를

이 사람은 불법을 분명히 믿고 알아서 보리의 위 없이 지혜로

운 깨달음을 깨닫게 되리라. 나와 같은 이러한 말은 부처님의

말이라고 할 것이요 이와 같이 않은 말은 곧 파순(波旬)의 말

이니라.

[正本首楞嚴經 券 七]

만약 말세에 도량에 앉고자 하거든 먼저 비구의 계율을 청정하게 지켜야 하는데,

마땅히 계행이 청정한 제일가는 사문(沙門)을 선택하여 스승으로 삼아야 할지니

만약 참으로 청정한 스님을 만나지 못하게 되면 너의 계율을 반드시 성취하지

못하리라.

출입할 적에 반드시 목욕하고 여섯 시간은 도를 행하되 그렇게 잠을 자지 않고

三七일(스믈하루)을 지내면 내가 몸을 나타내어 그 사람 앞에 이르러 정수리를

만지며 위안해서 그로 하여금 깨달음이 열리게 하리라.

부처님께서 아난에게 말씀하시기를

“만약 말세의 사람이 도량을 세우고자 할진댄, 먼저 눈 덮인 산에서 큰 힘을 가진

흰 소를 구해야 할지니 이 소는 눈 덮인 산의 맑은 물만 마시고 그 산에서 나는

살찌고 기름지고 향내 나는 물만 먹어서 그 똥이 매우 부드럽고 미세하니 그 똥을

가져다가 전단향과 골고루 섞어서 그 지면에 바를지니라. 만약 눈 덮인 산이 아니면

그 소가 냄새나고 더러워서 땅에 바를 수가 없으니 특별히 평평한 언덕에서 땅

거죽을 거두어내고 다섯(五) 자 아래에서 황토(土)를 취해다가 전단향, 침수향,

소합향, 훈육, 울금, 백교, 청목향, 영능향, 감송향, 계설향과 골고루 섞어서 이

열(十) 가지를 곱게 갈아 가루를 만들어서 황토(黃土)와 배합하여 진흙을 만들어

도량의 지면에 발라야 하나니라.

발우 속에는 먼저 중추의 이슬을 담아 놓고 그 물 속에는 꽃잎을 넣어 둘 것이니라.

흰 소의 젖을 가져다가 十六 그릇에 담아 놓고 젖으로 떡을 만들고 세 번째 七일

동안(21일)은 하루 종일 한결같이 부처님의 반다라 주문을 지송하면 七일째 되는

날에 시방여래가 일시에 출현하여 거울 빛이 교차하는 곳에서 부처님이 정수리를

만져주심을 받을 것이고 즉시 도량에서 삼마지를 닦아서 이와 같이 말세에 수학하는

자로 하여금 몸과 마음이 맑고 깨끗하게 됨이 마치 유리와 같게 될 것이다. 三七일이

지난 후부터는 단정히 앉아 편안히 기거하면서 一백일을 지나게 되면 예리한 근기를

가진 자는 자리에서 일어나지 않고서 수다원과를 얻을 것이다. 비록 그 몸과 마음에

성과 (聖果)가 이루어지지 아니하였더라도 결정코 틀림없이 성불할 것임을

알 것이니 네가 물어본 도량을 건립함이 이와 같나니라”

여래정의 주문을 늘 외우면 어떤 독기도 그 사람의 입에 들어가면 감로의 맛으로

변하며, 일체의 사악한 별과 모든 요귀가 악한 마음으로 사람을 해치려고 하여도

그러한 사람에게는 침범할 수가 없나니라.

[正本首楞嚴經 券 八]

행하는 것이 부처님과 같아서 부처님의 기분을 받음이 마치

중음신이 스스로 부모를 구할 적에 음계의 소식이 가만히 통하

는 듯해서 여래의 종성(種性)으로 들어감을 "생귀주"라고 하나

니라.

이미 도태에 들어서 친히 부처님의 아들을 봉양함이 마치 세

상의 부녀자가 이미 아이를 배어서 사람의 모양이 결함이 없는

듯한 것을 "방편구족주"라고 하나니라.

용모가 부처님과 같으며 마음도 같은 것을 "정심주"라고 하

나니라.

몸과 마음이 합하여 이루어져서 날로 점점 자라나는 것을

"불퇴주"라고 하나니라.

십신(十身)의 신령한 모양이 일시에 구족한 것을 "동진주"라

고 하나니라.

형체가 이루어지고 태에서 벗어나서 친히 불자가 된 것을

"법왕자주"라고 하나니라.

아난아! 이 선남자가 부처님의 아들을 성취하고나서 여래의

한량없이 오묘한 덕을 완전하게 갖추어서 시방에 순하게 따르

는 것을 '환희행'이라고 하나니라.

능히 일체 중생을 이익되게 하는 것을 '요익행'이라고 하나

니라.

자신도 깨닫고 남도 깨닫게 하여 거스리고 막는 것이 없음을

증득한 것을 '성냄과 원만한이 없는 행'이라고 하나니라.

갖가지 중생들이 생겨남에 따라서 미래제가 다하도록 삼세에

평등하며 시방에 통달함을 '다함이 없는 행'이라고 하나니라.

모든 것이 합해지고 같아져서 갖가지 법문에 차오(差誤)가

없게 되는 것을 '어리석고 어지러움을 벗어난 행위'라고 하나

니라.

가지가지 앞에 나타나는 것이 모두 제일의 바라밀다인 것을

'존중행'이라고 하나니라.

이와 같이 원융해서 능히 시방 모든 부처님의 법칙을 이룩한

것을 '선법행'이라고 하나니라.

하나하나 모든 것이 청정하고 정기가 몸 밖으로 새어나가는

것이 없어진지라 한결같이 참되고 작위가 없어서 성품 본래 그

대로인 것을 '진실행'이라고 하나니라.

아난아! 저 선남자가 신통력을 만족하게 갖추어서 부처님의

일을 이루고 나서는 순결하게 정진해서 남아 있던 모든 시름이

멀어지거든 마당히 중생을 제도하되 제도하는 상(相)을 없애고

작위가 없는 마음으로 돌아가서 열반의 길로 향하는 것을 '일

체 중생을 구호하되 중생상을 여윈 회향'이라고 하나니라.

무너뜨려야 할 것은 무너뜨리고 여의어야 할 것은 여의어야

하는 것을 '무너뜨릴 것이 없는 회향'이라고 하나니라.

본래 깨달음이 맑고 고요해서 그 꺠달음이 부처님의 깨달음

과 같음을 '모든 부처님과 같은 회향'이라고 하나니라.

정밀하고 참된 것이 밝음을 발하여 지위가 부처님의 지위와

같아짐을 '모든 곳에 이르는 회향'이라고 하나니라.

세계와 여래가 서로 들어가되 걸림이 없는 것을 '다함이 없

는 공덕장 회향'이라고 하나니라.

부처님의 지위와 같은 데서 그 지위 가운데 각각 청정한 원

인이 생기고 그 원인에 의해 빛을 발휘하여 열반의 도를 취하

는 것을 '평등한 선근을 순종하여 따르는 회향'이라고 하나니

라.

참된 선근이 이미 이루어져서 시방의 중생들이 모두 나의 본

성인지라 그 성품이 원만하게 이루어져서 중생을 잃지 아니함

을 '중생을 평등하게 보는 것을 순종하여 따르는 회향'이라고

하나니라.

일체 법에 나아가며 일체상을 여의나니 나아가고 여의는 두

가지에 집착함이 없는 것을 '진여상 회향'이라고 하나니라.

참되고 여여한 것을 증득해서 시방에 걸림이 없는 것을 '얽

매임이 없이 해탈한 회향'이라고 하나니라.

성품의 덕이 원만하게 이루어져서 법계에 한량이 없어진 것

을 '법계무량회향'이라고 하나니라.

아난아! 이 선남자가 이렇게 청정한 마흔 한 가지 마음을 다

하고 다음으로 네 가지 오묘하고 원만한 가행(加行)을 이루나

니라.

부처님의 깨달음으로 나의 마음을 삼아 나갈듯하면서 나가지

못함이 마치 불을 피울 적에 그 나무를 태우는 것과 같은 것을

'난온지'라고 하나니라.

또 자기의 마음으로 부처님께서 밟아오신 것을 이루어서 의

지한 듯하면서도 의지하지 않음이 마치 높은 산에 오를 적에

몸은 허공에 들어갔으나 아래는 약간 걸림이 있는 것과 같음을

'정상지'라고 하나니라.

마음과 부처 그 두 가지가 같아서 중도를 잘 증득한 것이 마

치 모든 일에 잘 참는 사람이 마음에 품고 있지도 않고 밖으로

내보내지도 않는 것처럼 함을 '인내지'라고 하나니라.

헤아림이 없어져서 미각(迷覺)과 중도 그 둘 다 지목할 수

없음을 '세계일지'라고 하나니라.

아난아! 저 선남자가 큰 보리에 대해 잘 통달하여 그 깨달음

이 여래와 통하여 부처님의 경계를 다한 것을 '환희지'라고 하

나니라.

다른 성품이 같은 데로 들어가고 같은 성품도 없어진 것을

'이구지'라고 하나니라.

맑음이 지극하여 밝음이 생김을 '발광지'라고 하나니라.

밝음이 지극하여 깨달음이 원만함을 '염혜지'라고 하나니라.

일체의 같고 다름이 이르지 못하는 것을 '난승지'라고 하나

니라.

작위가 없는 진여가 되어서 성품이 맑아지고 밝게 드러나는

것을 '현전지'라고 하나니라.

진여의 끝까지를 다한 것을 '원행지'라고 하나니라.

한결같은 진여의 마음 뿐인 것을 '부동지'라고 하나니라.

진여의 작용을 발하는 것을 '선혜지'라고 하나니라.

아난아! 저 모든 보살들이 이로부터 이전에는 닦고 익히는

공부를 마치고서 그 공덕이 원만하여졌으므로 그 경지를 지목

하여 '닦아 익히는 지위'라고 하나니라.

자비의 그늘과 오묘한 구름이 열반의 바다를 덮은 것을 '법

운지'라고 하나니라.

여래는 흐름을 거스리지만 이러한 보살은 순하게 행하여 이

르러서 깨달음의 경지에 들어가 어울린 것을 '등각'이라고 하

나니라.

아난아! 간혜의 마음에서부터 등각에 이르러야만 그 깨달음

이 비로소 금강심 가운데에 첫 간혜지를 얻게 되나니라.

이렇게 거듭거듭 열 두 가지를 홑으로 겹으로 해야만 바야흐

로 묘각을 다하여 위없는 도를 이루나니라.

[正本首楞嚴經 券 9]

세존이시여! 만약 이 오묘하고 밝고 참되고 청정한 맑은 마

음이 본래 두루두루 원만한 것이라면 이와 같이 큰 땅덩어리의

풀, 나무와 꿈틀거리는 함령(含靈)들이 본래 근본인 진여이므

로 이는 곧 여래께서 부처가 된 참다운 실체로서 부처님의 본

체가 진실하거늘 어째서 또다시 지옥, 아귀, 축생, 수라, 인

간, 하늘 등이 있습니까?

세존이시여! 이 도는 본래 저절로 생긴 것입니까? 아니면 중

생의 허망한 습기로 생긴 것입니까?

세존이시여! 보현향 비구니 같은 이는 보살계를 지키다가 사

사로이 음행을 저지르고 거짓으로 말하기를 음란한 짓을 하는

것이 살생도 아니고 훔치는 것도 아니므로 업보가 있을 수 없

다 고 했더니 그 말을 하자마자 먼저 여인의 음근에서 맹렬한

불길이 일어나더니 그 다음에 사지의 마디마디 맹렬한 불이 붙

었으며, 유리는 구담족성을 죽여 없애고 선성은 부처도 없고

불법도 없고 열반도 없다고 망령되게 말하다가 산 몸둥이 그대

로 모두 아비지옥에 빠졌습니다. 그러한 지옥은 정해진 곳이

있는 것입니가? 아니면 자연히 저마다 업보를 일으켜 각각 스

스로 받는 것입니까?

바라옵건대 큰 자비를 베푸시어 어리고 어두운 자들을 일깨

워 주셔서 계를 지키는 중생들로 하여금 결정한 이치를 듣자옵

고 기뻐서 이마로 받들어 조심하고 정결하여 변함이 없게 하소

서."

부처님께서 아난에게 말씀하시기를

"통쾌하다 그 물음이여! 모든 중생들로 하여금 사특한 소견

에 빠지지 않게 하려고 하는 것이니 너는 지금 자세히 들어라.

마땅히 너를 위해 말해 주겠다.

아난아! 일체 중생이 사실은 본래 참되고 청정한 것이건만

허망한 소견으로 인하여 허망한 습기가 생기나니 그것으로 인

하여 내분과 외분으로 갈라지나니라.

아난아! 내분이라고 함은 곧 중생의 분내(分內)이니 모든 애

욕의 생각으로 인하여 허망한 정이 일어나나니 그 정이 쌓여서

그치지 않으면 능히 애욕의 몸이 생긴다. 그러므로 중생들이

마음에 좋은 음식을 생각하면 입 속에서 침이 생기고 마음으로

앞에 만났던 사람을 생각하여 가엾게 여기거나 원한을 품으면

눈에 눈물이 가득 고이며, 재물과 보배를 탐내거나 구하면 마

음에 침을 흘려서 온 몸이 빛나고 윤택해지며 마음에 집착하여

음욕을 향하면 남자와 여자의 음근에 자연히 액체가 흐르나니

라.

아난아! 모든 애욕이 비록 서로 다르지만 흐르고 맺힘은 같

으니 윤택하고 촉촉한 습기는 올라가지 못하므로 자연히 아래

로 떨어지게 되나니 이것을 이름하여 '내분'이라고 하나니라.

아난아! 외분(外分)이라 함은 곧 중생의 분외(分外)이니 모

두가 목마르게 우러르므로 인하여 허망한 생각이 발생하게 된

다. 그 허망한 생각이 쌓여서 그치지 아니하면 능히 수승한 기

운이 생기게 되나니, 그러므로 중생이 마음에 금하는 계율을

가지면 온 몸이 가볍고 맑아지며 마음에 주문이나 보인(印)을

가지면 돌아봄이 웅장하고 굳세어서 마음이 하늘에 나고자 하

면 꿈 속에서나 상상속에 늘 날아다니고 마음 속에 부처님 나

라에 살고자 하면 성인의 경지가 아득히 나타나며 선지식을 잘

섬기면 스스로 몸과 목숨을 가벼이 하나니라.

아난아! 그러한 것들은 모두 저 중생들 스스로가 지은 업보

대로 감응된 것이니 열 가지 익힌 버릇이 씨앗이 되어 여섯 가

지의 교보(交報)를 받나니라.

무엇을 열 가지 원인이라고 하는가 하면 아난아! 첫째는 음

란한 버릇을 접촉함이 서로가 비비는 데서 생겨나나니 서로 비

비기를 그치지 않으므로 목숨이 마치려 할 적에 맹렬한 불길이

그 가운데서 일어남을 느끼나니 마치 사람이 손을 서로 비비면

뜨거운 현상이 생기는 것과 같다. 두 가지 버릇이 서로 타오르

기 때문에 지옥에 들어가서 무쇠 평상과 구리 기둥 등으로 가

하는 고통을 받게 되나니라. 그러므로 시방의 모든 여래가 음

란하고 방탕함을 지목하여 '애욕의 불'이라고 이름하였고 보살

의 음욕 보기를 마치 불 구덩이를 피하듯이 하나니라.

둘째는 탐욕의 버릇으로 서로 계량함이 서로를 빨아들이는데

서 생기나니 빨아들이는 일이 그치지 아니하므로 목숨이 끊어

질 때에 추위가 쌓이고 단단한 얼음이 그 가운데서 얼어붙는

듯함을 느끼나니, 이는 마치 사람이 입으로 바람을 들이마시면

찬 감촉이 생기는 것과 같은 이치로서 두 가지 버릇이 서로 업

신여기기 때문에 지옥에 들어가서 타타, 파파, 라라 등 벌벌

떨면서 푸르고 붉고 흰 연꽃 등의 얼음 지옥에서 추위에 떠는

고초를 받는 것이다. 그러므로 시방의 모든 여래가 탐내어 구

하는 것을 명목하여 '독한 물'이라고 똑같이 이름하였고 보살

이 탐욕 보기를 마치 장해를 피하듯이 하나니라.

셋째는 거만한 버릇으로 서로 업신여김이 서로가 뽐내는 테

서 생기나니 뽐내는 마음이 치달려서 그치지 아니하기 때문에

목숨이 끊어질 적에 허공에 날고 파도에 달려가서 그 파도가

쌓여 물이 되는 듯함을 느끼나니 이는 마치 사람이 입술에 혀

를 대고 빨아 맛을 보면 그로 인하여 물이 생기는 것과 같은

이치이다. 두 가지 버릇이 서로 고동(鼓動)하므로 지옥에 들어

가서 핏물, 잿물, 뜨거운 모래, 독기있는 바다와 구리 녹인 물

을 마시는 등의 고통을 받나니 그러므로 시방의 모든 여래가

거만한 것을 명목하여 '바보가 된다는 물을 마시는 것과 같다'

고 이름하였고 보살이 거만함을 보면 큰 물을 피하듯이 하나니

라.

넷째는 성내는 버릇으로 서로 충돌함이 서로를 거슬리는 데

서 생기나니 거슬림이 맺혀서 그치지 않으면 마음의 열이 불길

을 발하여 기운을 녹여서 쇠가 되기 때문에 목숨이 끊어질 적

에 칼, 산, 쇠곤장, 세워진 칼, 칼수레, 도끼, 작두, 창, 톱

등으로 가하는 고통을 느끼게 되나니 이는 마치 사람이 원한을

품으면 살기가 날아 움직이는 것과 같은 것이다. 두 가지 버릇

이 서로 공격하기 때문에 지옥에 들어가서 거세당하고[宮] 짤

리우고[割] 목을 베고[斬] 도끼로 찍히고[斫] 톱으로 썰리고 찔

리고[刺] 몽둥이로 때리고[槌] 치는[擊] 등의 고통을 받게 되나

니라. 그러므로 시방의 모든 여래가 성내고 분해하는 것을 명

목하여 '예리한 칼날이다'라고 이름하였고 보살이 성내는 것 보

기를 죽임을 당하는 것을 피하듯이 하나니라.

다섯째는 간사한 버릇으로 서로가 유인함이 서로 아첨하는

데서 생기나니 그렇게 아첨하여 끌어들이기를 그치지 아니하기

때문에 목숨이 끊어질 적에 밧줄과 나무로 목을 조르거나 비트

는 듯함을 느끼나니 이는 마치 밭에 물을 대면 풀과 나무가 나

서 자라는 것과 같나니라. 두 가지 버릇이 서로 뻗어나므로 지

옥에 들어가 쇠고랑과 수갑과 항쇄, 족쇄와 채찍과 곤장 등의

형구로 가하는 고초를 받나니라. 그러므로 시방의 모든 여래가

간사함을 명목하여 '참소하여 해치는 것'이라고 이름하였고 보

살이 간사한 것 보기를 승냥이나 이리처럼 두려워하나니라.

여섯째는 속이는 버릇으로 서로 속임이 서로를 무고하는 데

서 생기나니 속이는 것이 그치지 않아서 마음을 날려 간사함을

지으므로 목숨이 끊어질 적에 티끌과 흙과 똥, 오줌의 더럽고

깨끗하지 않음을 느끼게 되나니 이는 마치 티끌이 바람에 날려

서 아무 것도 보이지 않는 것과 같나니라. 두 가지 버릇이 서

로 더해지므로 지옥에 들어가서 빠지거나 차 올리는 것과 날았

다 떨어졌다 하는 것과 뜨고 가라앉는 것 등의 고통을 받게 되

나니 그러므로 시바의 모든 여래가 속이는 것을 명목하여 '겁

살'이라고 이름하고 보살이 속이는 것 보기를 뱀을 밟는 것처

럼 여기나니라.

일곱째는 원망하는 버릇으로 서로 미워함이 서로가 원한을

품은 데서 생기나니 원한이 쌓여 그치지 아니하므로 목숨이 끊

어질 적에 돌을 날리고 바위를 던지고 뒤주에 가두고 함거에

싣고 독 속에 넣고 부대에 넣어 메치는 등의 고통을 느끼게 되

나니 이는 마치 음흉하고 독한 사람이 가슴에 악독함을 품어

쌓아두는 것과 같나니라. 두 가지 버릇이 서로 한을 머금고 있

으므로 지옥에 들어가서 던지고 차고 얽어매고 때리고 쏘고 당

기고 움켜쥐는 등의 고통을 느끼게 되나니라. 그러므로 시방의

모든 여래가 원한 품은 집을 명목하여 '위해귀(違害鬼)'라고

하고 보살이 원한 있는 이를 보기를 마치 독 술을 마시는 것처

럼 여기나니라.

여덟째는 송사하는 버릇으로 서로 밝힘이 서로가 어기는 데

서 생기나니 어겨 배반함이 쉬지 아니하므로 목숨이 끊어질 적

에 왕사와 관리가 문서로 증명하고 집행관이 문서를 가지고 고

문하고 신문하고 추국하여 파헤치고 밝혀내어 사사롭고 외곡된

것을 판단하는 것과 같으니 이는 마치 길 가는 사람이 오가면

서 서로 마주 보는 것과 같나니라. 두 가지 버릇이 서로 어우

러지기 때문에 지옥에 들어가서 가슴을 치거나 혀를 뽑거나 불

로 지지거나 회초리로 때리거나 말로 변명하는 등의 고초를 받

나니라. 그러므로 시방의 모든 여래가 송사하여 해치는 일을

명목하여 '사악한 소견의 구덩이'라고 이름하였고 보살이 송사

의 허망하고 편협한 고집장이 보기를 마치 독한 구렁에 빠지는

것처럼 여기나니라.

아홉째는 모함하는 버릇으로 서로 모함을 가함이 서로를 비

방하는데서 생기나니 비방하여 해치는 일이 그치지 아니하기

때문에 목숨이 끊어질 적에 산과 합하고 돌과 합하여 연자와

맷돌로 갈고 부수는 등의 고통을 느끼게 되나니 이는 마치 남

을 모함하여 해치는 사람이 선량한 사람을 핍박하는 것과 같

다. 두 가지 버릇이 서로 배척하기 때문에 지옥에 들어가서 누

르고 비틀고 때리고 뭉게고 치고 쥐어짜고 꺼꾸로 매다는 등의

고통을 받나니라. 그러므로 시방의 모든 여래가 모함하고 비방

하는 것을 명목하여 '모함하는 범'이라고 이름하였고 보살이

바르지 못한 것 보기를 마치 번개를 만난 것처럼 여기나니라.

열째는 덮어 씌우는 버릇으로 서로 시끄러움이 서로를 가리

고 숨기는 데서 생기나니 숨기고 피하는 것이 그치지 아니하므

로 목숨이 끊어질 적에 거울로 비춰보고 촛불로 비춤을 느끼게

되나니 이는 마치 햇볕에 그림자를 숨길 수가 없는 것과 같나

니라. 두 가지 버릇이 서로 고발하므로 지옥에 들어가서 악한

벗, 업보의 거울, 불 구슬로 묵은 업보를 파헤쳐서 대질해서

징험하는 모든 괴로움을 받나니라. 그러므로 시방의 모든 여래

가 덮어 감추는 것을 명목하여 '음흉한 도적'이라고 이름하였

고 보살이 덮는 것 보기를 마치 높은 산을 머리에 이고 큰 바

다를 밟는 것처럼 여기나니라."

아난아! 세상에 모든 마음을 닦는 사람이 선나에 의지하지

못하여 지혜는 없으나 다만 능히 몸을 단속하여 음욕을 행하지

않아서 다니거나 않거나 간에 생각이 모두 없어져서 애욕의 더

러움이 생기지 아니하여 욕계에 머물지 아니하면 그 사람은 즉

시 그 몸이 범천의 무리가 되나니 이러한 한 무리는 '범중천'

이라고 하나니라.

애욕의 습기가 이미 없어져서 애욕을 여읜 마음이 나타나고

모든 계율에 대해 좋아하여 순하게 따르면 이 사람은 즉시 범

덕(梵德)을 행할 수 있나니 이러한 한 무리는 '범보천'이라고

하나니라.

몸과 마음이 오묘하고 원만해서 위의(威儀)에 결함이 없고

금하는 계율을 청정하게 지키고 밝게 깨닫기까지 하면 이 사람

은 때를 따라 응하여 범중을 통솔하게 되어서 대범왕이 되나니

이러한 한 무리는 '대범천'이라고 이름하나니라.

아난아! 이 세 가지 수승한 무리는 모든 고뇌가 핌박하지 못

한다. 비록 참다운 삼마지를 올바로 닦지 못했으나 청정한 마

음 속에 모든 정기가 밖으로 새어나가는 것에 동요하지 아니하

므로 '초선천'이라고 하나니라.

아난아! 그 다음은 범천이 범천 사람을 통솔하고 범행이 원

만하게 되어서 맑은 마음이 움직이지 아니하여 고요하고 맑아

서 빛을 내는 그러한 한 무리는 '소광천'이라고 하나니라.

빛과 빛이 서로 어울려서 밝게 비침이 끝이 없으며 시방세계

를 두루 비추어 유리과 같이 된 이러한 한 무리는 '무량광천'

이라고 하나니라.

원만한 광명을 흡수해 지켜서 교화의 실체를 성취하여 청정

한 교화를 발휘하여 응용이 다함이 없는 이러한 한 무리는 '광

음천'이라고 하나니라.

[正本首楞嚴經 券 10]

성인이 되었다는 생각을 하지 않으면 훌륭한 경계라고 하겠지만 만약 성인이

되었다는 생각을 하게 되면 곧 많은 마구니들의 유혹을 받게 되리라.

입으로 말하기를 좋아하되 눈과 귀와 코와 혀가 모두 정토며 남근과 여근이

곧 보리와 열반의 참된 곳이라고 하면 저 무지한 자들은 이러한 더러운 말을 믿으리니

이는 고독(蠱毒)과 염승이라는 악귀이니 나이 늙어 마구니가 되어서 그 사람을

괴롭히다가 싫증이 나서 그 사람의 몸에서 떠나면 제자와 스승이 함께 관청의 옥사에

빠지리니 네가 마땅히 먼저 깨달으면 윤회에 들어가지 않겠지만 미혹하여

깨닫지 못하면 무간지옥에 떨어질 것이다.

아난아! 마땅히 알아야 한다. 이 경전이 있는 곳에는 항상 하늘 혹은 용 등

여러 호법 신장과 산과 강의 호법 신장이 간 데마다 지켜주고 보호하며 금강역사가

이르러 수시로 지켜줄 것이다. 만약 어떤 중생이 계를 지키고 경전을 받아서

지성으로 봉안하면 그윽한 향기가 방에 피어나고 상서로운 기운이 뜰에 가득하여

업장이 사라지고 복과 지혜가 점점 자라날 것이요

지극한 덕이 이루어져야만 지극한 도를 이룰 수 있으리라.

= 끝 =

出 定 圖 第 五

楞嚴?曰,爾時世尊從肉?中,涌百寶光,光中涌出千葉寶蓮,有化如來坐寶花中,

頂放十道百寶光明;皆偏示現,大衆仰觀放光如來宣說神?者,?陽神之出現也。故名曰,

佛子。

苟不得慧命之道,枯寂口禪,焉有化身之如來,坐此寶花放光之法身出現者哉

或謂陽神小道焉得世尊小道乎 此卽洩楞嚴之秘密,曉喩後學。得此道者, 立超聖境,

不落凡塵矣。

능엄경의 능엄주(楞嚴?)에 말하기를 그 때에 부처님의 32상(相)중 32번 정수리 살상투(肉?)

가운데로 백가지 아름다운 광채를 쏟아내고 천(千:죄‘十’를 담당하는 사람‘人’)개나 되는

연꽃잎 위에 앉으시어 이제그대로 생미륵(如來)의 화신불(化身佛)이 되어 하나님 보좌(寶花)

가운데 앉으시었다. 열 갈래나 되는 백가지 아름다운 보배 빛을 놓으시고 온갖 곳에

걸림 없이 두루 비추어 보이시는지라

그때 모여 있던 대중들이 빛을 발하는 여래를 우러러 보았다. 능엄경에 나타나 있는

신주神呪(부처님의 신비한 주문)를 말씀한 화신불은 곧 양신陽神(전체가 양기로 된 육신이

아닌 몸)으로 나타난 것이다. 때문에 이름 하여 불자佛子(부처님의 아들, 애기부처)라

한 것이니 진실로 혜명의 도(慧命之道)를 얻지 못하고, 마른나무와 같이 침묵이나

지키고 입으로만 떠벌리는 구두선을 하는 자라면 어찌 화신 여래(化身之如來)가

꽃 보좌에 앉아(坐) 빛을 발하는 법신(法身) 출현자로 거듭날 수 있겠는가?

어떤 사람이 혹 양신陽神은 대도大道가 아니라고 비꼬아 말한다면 세존께서 어찌 대도를

등지고 소도小道를 성취했단 말인가. 이는 곧 능엄경의 비밀한 뜻을 부득이 누설하여

후학後學을 깨우치고자 함이니 이 도道를 얻게 되면 바로 성인聖人의 경지에 뛰어 올라

범부나 티끌 세계에 떨어지지 아니하리라.

出 定 化 身 圖

仙佛家眞修語錄 (선불가진수어록)

無形無體而無盡이니 非苟苟於身外有身也니라

무형무체이무진이니 비구구어신외유신야라니

☞ 얼굴과 몸 형체가 다함없이 극진하니

믿기지 않는 진실로서 몸 밖에 몸이 있느니라

乳哺神旺之後에 若慾顯身하야

유포신왕지후에 약욕현신하야

☞ 감로의 젖을 먹고 신(神)이 왕성한 후에

만약 육신으로 보이고자하여

令人으로 見之면 身外에 便能了道하야

영인으로 견지면 신외에 편능료도하야

☞ 최고의 조상의 어른으로 이루어지면

몸 밖에서도 자유자재하는 도(道)를 행하여

一身十身百身千身萬億身을 皆能變化無窮이니

일신십신백신천신만억신을 개능변화무궁이니

☞ 한몸이나 한몸이 열몸 백몸 억천만몸으로 쪼개진

분신을 모두 다 똑같은 능력으로 변화무궁하게 하니

如此者는 是因元陽精?가 歸元還虛之所能也니

여차자는 시인원양정기가 귀원환허지소능야니

☞ 이와같은 자는 이런 연유로 원래의 양정기

가 근본으로 돌아와 허공(공중하늘)을 도로 찾으니

洞靈神鑑에 云念動意動하면 處處分身이요

동영신감에 운염동의동하면 처처분신이요

念停意停하야 處處歸眞하니라

염정의정하야 처처귀진하니라

面 壁 圖 第 七

面壁圖 (면벽도)

神火化形空色相心印懸空月影淨

性光返照復元眞筏舟到岸日光融

神火化形空色相

신화神火(성령의 불: 가시나무떨기 불꽃, 생명, 하나님의 영, 하나님의 피)가 유형有形무형無形으로

공색空色형상形相을 갖추어 거룩한 몸으로 보이기도 하며 투명한 빛의 모습으로

숨길 때면 죄인의 눈에는 보이지 않으나 심령을 관찰함이요.

心印懸空

심인心印(하나님의 마음, 양심, 인간 속에 선한 마음)을 공空(성령으로 거듭난 의인의 마음,

나를 이기고 마귀를 이기고 사망권세를 이긴 승리자 구세주의 마음, 삼위일체 하나님으로 회복된

전지전능자의 마음)에 오로지 매달리니

月影淨

달그림자月影(욕심을 부리는 ‘나’라는 주체의식이요, 탐진지 삼독의 근본으로 성경상의 선악과요,

원죄의 뿌리)가 공空(여래如來, 생미륵의 화신)의 감로甘露로 깨끗하게 씻어져

정화淨化되도다

性光返

인간 속에 잠재된 성性(하나님의 생명이요, 곧 인간의 양심)의 빛으로

원시반본(原始返本)하려고

照復元眞

피부의 털구멍 속으로 여래의 감로광명甘露光明이 스며들어가니

원진元眞(여래의 감로기운이 인체의 피 속에서 생명자元眞을 계속 생성시키니 그 생명자의 분비물이

엔돌핀으로 몸을 회춘시킴)이 온 몸에 충만하여 하나님(불생불멸의 존재)으로

회복回復하도다

筏舟到岸日光融

주벌舟筏(배와 뗏목)이 언덕(岸)에 도착(到着)하여 빛(光)을 온누리에 밝게 비추네

[배와 뗏목은 강물을 따라 아래로 흘러가는 것인데, 여기서 거꾸로 거슬러 언덕에

올라가 빛을 밝게 비춘다는 것은, 배와 뗏목은 죄罪의 관성에 의해 죽은 물고기처럼

강물 따라 아래로 흘려가는 인간의 몸둥아리와 생각을 비유하는 것으로, 이제 거꾸로

인간 자신의 반대생활을 실천함으로 강을 거슬려 올라가는 산물고기 같은 주벌舟筏이

되어 피안彼岸이 되는 천국을 자신의 마음속에 건설하여 신랑 되신 하나님元眞과

부부일신夫婦一身이 성취된 신인합일神人合一의 영생자(永生者: 나를 이기고 마귀를 이기고

사망권세을 이긴 구세주 하나님)가 되어, 비로소 신령한 몸에서 광체를 발하니 만물을

피어나게 하고 온 우주를 빛의 세계로 화하게 하네.]

還 虛 圖 第 八

?空粉碎圖(허공분쇄도)

不生不滅 無去無來 나고 죽음 없는 경지 가고 옴도 없는 바라

雲散碧空 山色淨 구름 걷힌 하늘에 산천은 청명하고

慧歸禪 定月輪孤 지혜는 선정으로 돌아가니 달 바퀴만 홀로 있네

一片光輝周法界 雙忘寂靜最靈虛

虛空朗徹天心耀 海水澄淸潭月溶

일편一片(하나님으로 거듭난 해탈자)로부터 나오는 빛이

회오리를 치듯이 법계法界에 두루 비치니

쌍망雙亡(‘나’라는 주체의식이 죽으니, 너와 내가 없어져 하나가

됨)으로 적정寂靜의 경지(해탈의 경지)에 기어이 도달하니

바로 최고 조상의 영靈이요 비로소 안식일虛에 들어가노라

허공虛空(물질과 몸이 신령한 빛의 하나님으로 화함)이 곧 낭철

朗徹(전신 기혈이 뚫리어 잠재된 양심月이 아름답고 밝게 드러남)

이니, 이제그대로 온누리에 천심天心만 빛나고

해수海水(여래의 감로해인과 생수은혜)로 징청담澄淸潭(맑고

탐욕이 없는 속마음)을 이루니 도태道胎로 출出한 불자佛子가

곧 양심月으로서 극락 가운데 한가로이 노닐다

Xingming guizhi

1615 Chinese text about Inner AlchemyFrom Wikipedia, the free encyclopedia

The Xingming guizhi (Chinese: 性命圭旨; trans. "Principles of Inner Nature and Vital Force") is a comprehensive Ming dynasty (1368-1644) text on neidan ("internal alchemy") self-cultivation techniques, which syncretistically quotes sources from the Three teachings of Daoism, Confucianism, and Buddhism (particularly the Yogachara school), and is richly illustrated with over fifty illustrations that later texts widely copied. The classic Xingming guizhi has been republished for over four centuries, from its first woodblock edition in 1615 to digital versions in the present.

Title

Textual history

The origins of the Xingming guizhi are obscure, but since it quotes several Ming dynasty writers, such as Luo Hongxian (1504-1564), it can be dated to the late 16th century.[25]

After its first edition in 1615, the Xingming guizhi was frequently republished; notably 1622 during the Ming dynasty, 1669 and 1670 during the Qing dynasty (1644-1912), in Ding Fubao's 1922 Daozang jinghua lu (道藏精華錄; "Record of the Essential Splendors of the Daoist Canon"), and in the Beijing White Cloud Temple's 1989 edition.[26] The text includes four prefaces, written by She Yongning (佘永寧, fl. 16th-17th century, dated 1615), Zou Yuanbiao (鄒元標 1551–1624, estimated 1622), You Tong (尤侗, 1618–1704, dated 1669), and Li Pu (李樸, ?- 1670, dated 1670).[27]

The book's author remains unknown. These four early Xingming guizhi prefaces all say the text was written down by master Yin Zhenren's (尹真人; "Perfected Yin") gaodi: either literally (高弟; "high-level disciple; senior disciple") or the disciple's proper name Gao Di (高弟 or 高第; compare other Gao Dis). The identities of both this master and his disciple are ambiguous.[28]

The name Yin Zhenren (尹真人; "Perfected [Master] Yin" combines the Chinese surname Yin with the standard Daoist Zhenren ("Perfected Person") honorific term for a transcendent.

One authorial hypothesis is that Yin Zhenren conceivably dictated the Xinging guizhi through planchette writing or spirit writing. The Daozang Daoist Canon contains several texts supposedly produced from spirit-writing. Some examples are the Daoji lingxian ji (道迹靈仙記; "Record of the Traces of the Dao Left by Numinous Spirits and Immortals"), the Minghe yuyin (鳴鶴餘音; "Echoes of Cranes' Songs"), and the Xuxian hanzao (徐仙翰藻; "Literary Masterpieces of the Xu Immortals").[29] If the Xinging guizhi was produced through spirit writing, two possible Daoist masters surnamed Yin are Yinxi (尹喜), a legendary gatekeeper who persuaded Laozi to write the Daodejing before leaving China to travel West, and Yin Zhiping (尹志平, 1169–1251), the second patriarch of Quanzhen School Daoism.[30]

Besides the Xingming guizhi, another Neidan text retrospectively attributed to Yin Zhenren or Yin Pengtou (尹蓬頭; "Disheveled Yin" is the 廖陽殿問答編; Liaoyang Dian Wenda Bian; "Questions and Answers of the [Eastern Cloister of the] Liaoyang Hall". Min Yide (閔一得) edited it around 1830 from a manuscript preserved in the Qingyang Daoist Temple in Chengdu.[31]

Gaodi's lexical components are gao (高; "high; tall; eminent; surname"), di (弟; "younger brother; junior; [dizi (弟子)] disciple"), and di (第; "indicator of ordinal numerals; sequence, order; rank, grade"). Gaodi (高弟; "brilliant disciple; high-level student") and gaodi (高第; "high-ranking [especially in imperial civil-service examinations]") were sometimes used interchangeably.

She Yongming's first edition 1615 preface explicitly refers to (尹真人高弟弟子; "Yin Zhenren's disciple Gao Di")—using the name Di (弟) and dizi (弟子; "disciple"). Both You Tong's 1669 (尹真人高弟) and Li Pu's 1670 (尹真人之高弟) descriptions can alternatively be read as "high disciple" or as "Gao Di". Zuo Yuanbiao's 1622 forward (尹真人高第) writes Gao's given name as 第 instead of 弟. Needham and Lu translate Gao Di (高第) as a proper name.[32]

One scholar tentatively identifies the Xingming guizhi disciple Gao Di with a Ming dynasty scholar. The 1739 History of Ming (juan 257) records that Gao Di (高第) received a jinshi degree in 1589 and opposed the eunuch dictator Wei Zhongxian.[33]

Contents

The syncretistic Xingming guizhi is notable for comprehensive explanations, numerous woodcut illustrations, and explicit depictions of the nine stages of transformation. The wide-ranging Xingming guizhi is praised by the historians of Chinese science Joseph Needham and Lu Gwei-djen as, "a treatise of substantial size which might be regarded as the Summa of physiological alchemy [neidan]."[34]

The Xingming guizhi text is divided into four ji (集; "collections of writings; books"): Yuan (元; "primary"), Heng (亨; "go smoothly"), Li (利; "benefit") and Zhen (貞; "loyal"), which is a Classical Chinese allusion to the first sentence of the Yijing commentary on Hexagram 1 Qian (乾; "force; creative"): "The Creative works sublime success, furthering through perseverance" [乾元亨利貞].[35] These four books present an overview of basic neidan principles.

Book 1 has twenty-three shuo (說; "explanations; discourses; narrations") that outline the foundations of Internal Alchemy. Books 2-4 give diverse koujue (口訣; "secret oral instructions") that explain neidan practices in more detail; each book contains three main chapters, organized in correspondence with the Quanzhen jiujie xuangong (九節玄功; "Mysterious Practice in Nine Stages") of internal alchemical transformation. All four books contain tu (圖; "illustrations; diagrams; charts") accompanied by short texts, frequently in the form of rhymed poems.[36] The textual organization "outlines the adept's progress in four clear parts." Book 1 begins with defining basic concepts and clarifying terms; Book 2, called "nourishing the original source," deals with cultivating and strengthening one's physical energies; Book 3 establishes an active relationship between the physical and the heavenly, described as the "union of [the trigrams] qian (☰) and kun (☰)"; Book 4 describes liberation from the world, when the shengtai Sacred Embryo develops and grows, "goes beyond all, and merges with emptiness".[37]

The Xingming guizhi quotes from Confucian, Lao-Zhuang, Daoist, and Buddhist sources.

One of the main concerns of the Xingming guizhi is to lead the adept through the multitude of alchemical methods and writings to the core of the true path of neidan. This core is to be sought at the basis of all phenomena and is proof of the undivided unity and the unchanging nature of the Dao. The author approaches this core from a variety of perspectives, employing a wealth of concepts but always returning to the central theme. He does not give any practical instructions for practicing inner alchemy, however; in fact, he dissociates himself from specific exercises, as these belong to the phenomenal domain from which he tries to lead away his readers. [38]

In the Quanzhen lineages the Xingming guizhi is usually classified as belonging to the Beizong (北宗; "Northern Lineage") or the Zhongpai (中派; "Central Branch") of Ming and Qing neidan. Its ideas are mainly based on Zhang Boduan's (張伯端, 987?-1082) Wuzhen pian (Folios on Awakening to Reality / Perfection) and Li Daochun's (李道純, fl. 1288–1292) Zhonghe ji (中和集; "The Book of Balance and Harmony"), and are also closely related to other Quanzhen School neidan texts.[39]

Despite the Xingming guizhi's detailed coverage of Daoist Internal Alchemy, such as a "wonderful list of the chief varieties of the 'three thousand six hundred' techniques [pangmen (旁門; 'side door'; "improper means")]" practiced by men and women neidan adepts, many Western sinologists have misconstrued it. John Dudgeon (1895) mistook the text for a manual of gymnastics, while Richard Wilhelm and Carl Jung (1931) used it "iconographically without much understanding".[40] Wilhelm and Jung's The Secret of the Golden Flower used four Xingming guizhi illustrations— without citing the source—to depict the stages of meditation, for example, the uncredited Ying'er xianxing (嬰兒現形; "Revealing the Sacred Embryo") illustration is on the first edition cover, although the book does not mention the Internal Alchemical shengtai ("sacred embryo, embryo of sagehood") concept.

Examples

The following four sample Xingming guizhi illustrations demonstrate the text's comprehensive treatment of Internal Alchemy. Two examples depict alchemical reaction-vessels and culturally symbolic animals, and two others show Daoist "inner landscape" diagrams of the human body.

The first two examples, called the "Illustration of Bringing Together the Four Symbols" and "Illustration of the Marriage of the Dragon and the Tiger" both depict Chinese mythical animals and an alchemical ding cauldron, either round vessels with three legs or rectangular ones with four. In waidan Outer Alchemy, the ding laboratory cauldron was originally used to heat elixir ingredients, while in later neidan Outer Alchemy, Daoist practitioners semantically extended the word to mean the metaphorical cauldron allegedly located in the lower dantian of the human body, wherein an adept cultivated the Three Treasures of Jing ("Essence"), Qi ("Breath"), and Shen ("Spirit").

The Four Symbols are mythological creatures appearing among the Chinese constellations along the ecliptic, and viewed as the guardians of the four cardinal directions. The Black Tortoise (an entwined tortoise and snake) of the North shown on the bottom, represents water and the kidneys; the Vermilion Bird of the South on the top, represents fire and the heart; the Azure Dragon of the East on the right, represents wood and liver; and the White Tiger of the West shown on the left, represents metal and the lungs[41] This Xingming guizhi directional representation of top as bottom and right as left is inverted, "like so much else in physiological alchemy".[42]

This Four Symbols illustration shows the symbolical animals of the four directions surrounding and influencing the bodily alchemical crucible, here labeled zhenyi (真意; "realized will"). The realized will is explained in the text as "the prime of the trigram qian [(乾, ☰,) three unbroken yang lines], the mother of the heavens and the earth, the root of yin and yang, the source of water and fire, the ancestor of the sun and moon, the font of the three materials [the heavens, the earth, and humanity], and the progenitor of the Five Phases."[43] In the top right inscription, the word wulou (無漏; "not leaking"); or [Buddhist] "passionless", from Sanskrit anāsrava) refers to that which "normally 'leaks out' through the sense-organs and other parts of the body" [44]

The "Illustration of the Marriage of the Dragon and the Tiger" (tr. Little), or "The Love-Making of Dragon and Tiger" (tr. Needham and Lu), title uses jiaogou (交媾; "have sexual intercourse; mate"). The Azure Dragon, symbol of yang, and the White Tiger, symbol of yin, are shown infusing their energies into the alchemical crucible. A girl dressed in blue-green robes rides the dragon, symbol of yin within yang, while a white-faced boy rides the tiger, symbol of yang within yin.[45] These images suggest the trigrams 離; li, ☲, two unbroken yang lines enclosing a broken yin line) and kan, ☵, two broken yin lines enclosing an unbroken yang line), which represent toxic mercury and lead, the two fundamental elements transformed in Inner Alchemy.[46] The dragon and tiger symbolizing the Yang and Yin was shown on many old Chinese numismatic charms and amulets.[47]

The last two examples, called the Illustration of Broad Illumination and the Illustration of Reverse Illumination—or "Universal Radiance" and "The Glory of Reversion"[48]—show the inner landscapes of the anterior and posterior human body.

The front Illustration of Broad Illumination depicts a neidan meditator sitting cross-legged, and shows three circles. His right hand holds a hare enclosed in a circle, symbolizing of the mythological moon rabbit, and his left hand holds a crow enclosed in a circle, an ancient symbol of the three-legged sun crow. On his forehead the three-character phrase he xingming (和性命; "to join endowment and vitality") is enclosed in another circle. These three circles represent the yang and yin energies of the body to the left and the right, and their union in the center. The crescent shown on the meditator's abdomen represents the alchemical reaction vessel in the lower dantian ("cinnabar field; energy center").[49] However, the 1615 first edition Xingming guizhi more complexly pictured the crescent above a rectangle and a ding crucible in the lower dantian.[50] According to Needham and Lu, this illustration shows "the triumphant adept with the sun in one hand and the moon in the other, Yin and Yang united" within the neidan elixir; and in this context, and the dan in dantian means "vital internal warmth", thus, dantian could be thought of as production centers of "animal heat".[51]

The back Illustration of Reverse Illumination shows the vertebral column, which is flanked by the (anatomically misplaced) "kidneys" in the lower back; which are respectively labeled as longhuo (龍火; "dragon fire") on the right, a symbol of yang energy within the yin side of the body, and hushui (虎水; "tiger water") on the left, a symbol of yin energy within the yang side of the body. The head circle, which corresponds to the "to join endowment and vitality" above, encloses the word yuanshen (元神; "original spirit"), one of the sanyuan ("three origins", along with the 元精; yuanjing; "original essence" and 元氣; yuanqi; "original breath").[52]

This Reverse Illumination drawing shows twenty-four "vertebra", labeled with the traditional Chinese medical acupoint names for fourteen of the twenty-eight points on the Dumai (督脈) Governing Vessel, from GV-1 Changqiang (長強; "Long and Strong") to GV-14 Dazhui (大椎; "Great Vertebra"), between the coccyx and the anus. This location is associated with the ancient Daoist sexual theory of male avoidance of ejaculation, called Huanjing bunao (還精補腦; "returning the semen to replenish the brain"); Daoist physiologists imagined that unejaculated jing (精; "semen; [medical] essence of life") could rise up the spine into the brain in order increase health and longevity (cf. the Indian susumna channel). The common method of preventing ejaculation was to apply pressure on the perineum, halfway between the anus and the scrotum, resulting in retrograde ejaculation redirecting semen into the urinary bladder, where it was subsequently voided.[53]

Gallery

Click to enlarge, more images here.

-

-

-

-

-

Escaping from the Sea of Suffering 出離苦海圖

Escaping from the Sea of Suffering 出離苦海圖 -

-

-

-

The Greater Cauldron and the Lesser Furnace 大小鼎爐圖

The Greater Cauldron and the Lesser Furnace 大小鼎爐圖 -

The Inner and Outer Elixirs 內外二藥圖

The Inner and Outer Elixirs 內外二藥圖 -

-

-

-

Subduing the Dragon 降龍圖

Subduing the Dragon 降龍圖 -

Collecting Fire and Transporting Gold 聚火載金圖

Collecting Fire and Transporting Gold 聚火載金圖 -

Refining Form in the True Void 真空煉形

Refining Form in the True Void 真空煉形